От множества копыт пыль по полям летит

Миграция сайгаков наносит существенный урон аграрному комплексу Саратовской области. Ущерб от нашествия животных предварительно оценили в 169 млн рублей, сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Игорь Гриднев.

Сенатор Валерий Радаев предположил, что в сложившихся условиях земледельцы из пограничных районов Саратовской области будут вынуждены сокращать площади под зерновые культуры. «Это может привести к негативным изменениям в структуре посевных площадей и затронуть экономику сельскохозяйственных районов в целом», — цитирует его «Коммерсантъ».

Одним из способов решения проблемы Валерий Радаев назвал оказание поддержки местным аграриям, пострадавшим от набегов, и регулирование численности популяции сайгаков. Впрочем, на момент этого заявления ситуацию нельзя было назвать экстраординарной. «Объем миграционной активности сайгака в первой половине 2025-го незначительно отличается от предыдущих лет. С начала года на территорию области зашли порядка 19 тыс. особей этого вида животных», — сообщил в беседе с журналистом издания «Ветеринария и жизнь» министр — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов.

«Миграционная ситуация текущего года не сложнее, чем в предыдущий период», — подтвердил Алексей Частов, руководитель Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Но затем положение дел резко изменилось. «С двадцатых чисел мая зафиксирован значительный рост миграции сайгака на территорию Александрово-Гайского и Новоузенского районов Саратовской области с территории Республики Казахстан. По предварительным оценкам, в течение недели трансграничные переходы совершили 400–500 тыс. особей, что в несколько раз превышает показатели предыдущих лет наблюдения. Для сравнения: зимой численность сайгака, находящегося на территории области, как правило, не превышает 100 особей», — заявил Александр Гаврилов.

Эти данные подтверждает РГУ «Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Кроме того, отмечаются случаи массового окота сайгака.

В поисках еды и воды

В самом факте массового перемещения сайгаков нет ничего необычного. «Миграционная активность животных и птиц связана с их физиологическими потребностями, реакцией на климатические изменения, влиянием антропогенных факторов и иными причинами. Миграция — это важнейшее природное явление, которое позволяет сохранить и поддержать численность видов, увеличить ареал их распространения», — подчеркивает Александр Гаврилов.

Протяженность государственной границы с Республикой Казахстан в Саратовской области превышает 500 км. Ежегодная трансграничная миграция сайгака отмечается в Озинском, Дергачёвском, Новоузенском, Александрово-Гайском и Питерском районах. «Однако миграционные пути не имеют жестких границ и меняются год от года», — поясняет наш собеседник.

Совершать столь значительные перемещения сайгака подталкивает необходимость поиска пищи и воды. «Рацион этих животных разнообразен и насчитывает около 100 видов степных растений. Несмотря на то что богатая влагой зелень служит источником не только пищи, но и воды, сайгак преодолевает большие расстояния в поисках водоемов», — говорит Александр Гаврилов.

Долгое время сайгаки заходили на территорию региона небольшими группами животных — до 150 особей. И перемещались они в пределах 20-километровой приграничной полосы. «Но с 2020 года и по настоящее время численность заходящих групп животных резко увеличилась, — подчеркивает министр Саратовской области. — Это связано со стремительным восстановлением популяции сайгака».

«Уральцы» пошли на рекорд

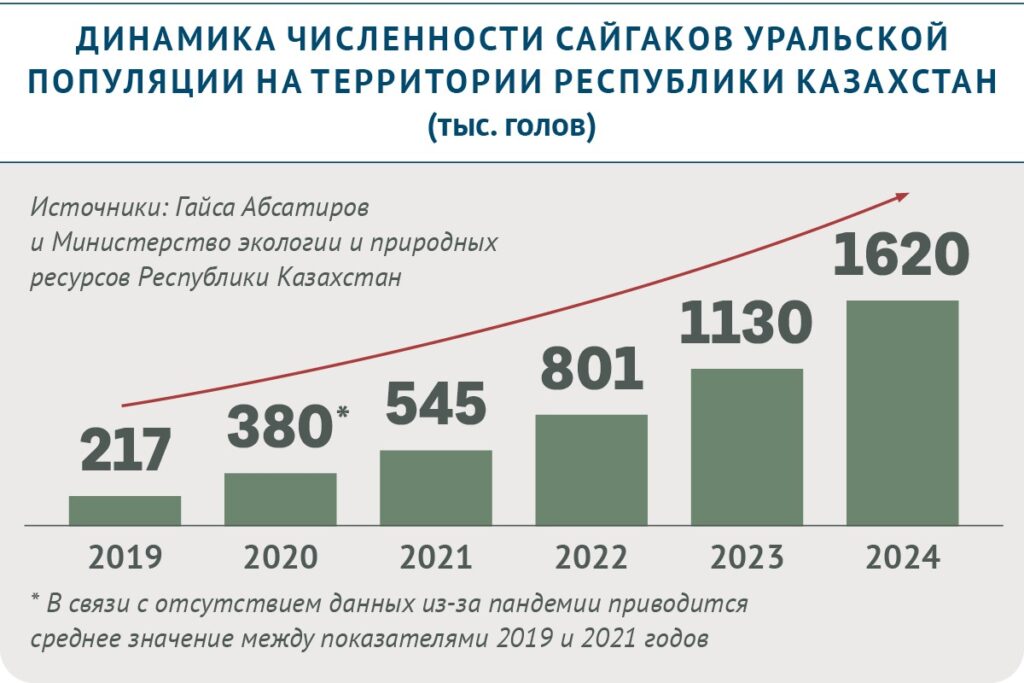

Сегодня в Казахстане находится основная часть мирового ареала распространения сайгаков. «По месту обитания животные представлены тремя популяциями: уральской (или волго-уральской. — «ВиЖ»), бетпакдалинской и устюртской. Самая многочисленная — уральская. Ежегодный прирост ее поголовья достигает в среднем 40%. По результатам прошлогоднего учета, численность популяции составила 1,62 млн голов, тем самым превысив критический уровень», — сообщил нашему изданию Гайса Абсатиров — директор Научно-исследовательского центра ветеринарии и биотехнологии Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета, доктор ветеринарных наук, профессор.

Представители именно этой популяции ежегодно мигрируют на территорию России. Прогноз изменения ее численности приводит Александр Гаврилов. «За последние 10 лет наблюдается активный рост популяции. И по предварительным данным, в 2025 году численность значительно превысит 2,5 млн особей. Это является историческим максимумом за более чем 25-летнюю историю мониторинга популяции», — подчеркивает он.

Без права на отстрел

Следует помнить, что отстрел сайгаков в нашей стране запрещен. Сайгак занесен в Красную книгу России со статусом редкости «1» — вид, находящийся под угрозой исчезновения. Животное внесено в список особо ценных диких животных данного документа, за его добычу предусмотрено уголовное наказание — статья 258.1 УК РФ.

Кроме того, сайгак является одним из приоритетных видов национального проекта «Экологическое благополучие». Сейчас в России реализуется Стратегия сохранения сайгака, ее задача — восстановление популяции животного и сохранение качества мест обитания этого вида парнокопытных», — пояснила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ в ответ на официальный запрос «ВиЖ».

Но чем выше интенсивность миграции сайгаков, тем чаще они гибнут. «У падежа могут быть разные причины. Например, естественные: инфекционные заболевания, переносчиками которых является сайгак (заразный узелковый дерматит, сибирская язва, бруцеллез и другие), давка, истощение пищевых и водных запасов угодий. Есть и искусственные причины: дорожно-транспортные происшествия, столкновение с сооружениями, возведенными человеком, случаи браконьерства», — перечисляет Александр Гаврилов.

Популяция сайгака находится сегодня на контроле профильных ведомств Российской Федерации и Республики Казахстан. Между двумя странами заключены договоры и соглашения, которые направлены на сохранение и воспроизводство популяций сайгака. Также действует рабочая группа по сохранению трансграничных популяций.

«Мониторинг популяций сайгака на международном уровне позволяет не только определить, как и в каком объеме происходит трансграничная миграция, но и установить изменение миграционных путей, а также влияние на них антропогенных факторов», — поясняет министр Саратовской области.

Тем временем в регионе предложили исключить сайгака из Красной книги. Это позволит использовать вид в хозяйственной деятельности человека, например охотиться на него.

От сайгака к корове

Ситуация требует постоянного контроля. «Миграционная активность диких жвачных может привести к распространению инфекционного агента в благополучные популяции не только диких, но и сельскохозяйственных восприимчивых животных. Сайгак — представитель дикой фауны. Он имеет эпизоотическое значение в распространении ряда инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных: ящура, чумы мелких жвачных (ЧМЖ), а также в их заносе на территорию Российской Федерации», — констатирует Алексей Частов.

Причем вероятность заноса этих заболеваний с мигрирующими животными оценивается как крайне высокая. Возникновение даже одной вспышки болезни повлечет негативные последствия для всех регионов Российской Федерации.

«Если вспышка произойдет, последуют экономические затраты, связанные с ликвидацией очагов заболеваний. Кроме того, занос инфекций негативно отразится на экспортном потенциале страны за счет наложения запрета на реализацию животных и/или продукции животного происхождения», — поясняет наш собеседник.

Профилактику заноса и распространения заболеваний животных обеспечивает организация эпизоотологического мониторинга и надзора, проводимых в популяции диких животных. «В нашей стране, и в том числе в Саратовской области, существуют популяции восприимчивых диких животных. Они выполняют роль индикатора, указывающего на возникновение и/или распространение вируса», — продолжает глава территориального управления Россельхознадзора.

Держать эпизоотическую ситуацию под контролем также помогает государственный лабораторный мониторинг, который ежегодно проводится в Саратовской и Самарской областях. «По его результатам, а также по информации государственной ветеринарной службы, указанные заболевания в нашем регионе не регистрировались. Так что основные усилия направлены на то, чтобы предотвращать занос возбудителей болезней, а также обеспечивать ежегодное подтверждение официального статуса Всемирной организации здравоохранения животных благополучия по ящуру и ЧМЖ для Саратовской и Самарской областей», — резюмирует Алексей Частов.

Рекомендации аграриям, ведущим свою деятельность на территориях повышенного риска, ранее давали специалисты подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Они указывали на необходимость обеспечения закрытого типа содержания крупного и мелкого рогатого скота, а также выполнения программы профилактической вакцинации и ревакцинации восприимчивого поголовья против ящура. Кроме того, нужно проводить лабораторные исследования всех подозрительных случаев на ящур и ЧМЖ с обязательным проведением лабораторных исследований во ВНИИЗЖ.

Конфликты сосуществования

А в соседнем Казахстане страсти накаляются. Охотничий промысел и другие виды добычи сайгака запрещены в этой стране с 1999 года. Исключением является использование животных в научных целях.

Впрочем, в 2023 году Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан разрешило проведение мероприятий по искусственному регулированию численности поголовья сайгаков. В рамках этого решения промысловым освоением ресурсов этого вида животных занимался РГКП «Производственное объединение «Охотзоопром». Среди разрешенных методов — ночной отстрел с применением прожекторов и дневной отлов с использованием сетей. К этой работе было привлечено почти 200 охотников. Они заключали договоры только на изъятие животных, а ценные рога убитых самцов снимали и забирали на хранение сотрудники «Охотзоопрома». Однако уже зимой 2024 года отстрел сайгаков был приостановлен. И что в результате? Согласно прогнозам Минэкологии республики, в текущем году поголовье сайгаков после окота может превысить 5 млн особей.

«От увеличения численности сайгаков страдают пастбищные и сенокосные угодья. Это затрудняет дальнейшее разведение сельскохозяйственных животных и создает проблемы для сосуществования сайгаков с людьми, работающими в сельском хозяйстве», — констатирует Гайса Абсатиров. В беседе с журналистом «ВиЖ» ученый назвал разные варианты решения проблемы. Среди них определение ареала естественного обитания сайгаков и территорий землепользования животноводов.

Другой подход заключается в том, чтобы удержать сайгака в пределах заранее определенных зон. «Но для этого нужно улучшить условия обитания животных: в частности, повысить продуктивность кормовых угодий и обеспечить их достаточным количеством источников воды для водопоя», — поясняет Гайса Абсатиров.

И предупреждает: критический уровень конкуренции сайгаков с домашними животными, а также многочисленные ветеринарные риски могут привести к недовольству аграриев южных регионов Казахстана, в основном занимающихся животноводством. «В таком случае будет оправданным промысловое изъятие определенной части популяции. Это позволит регулировать численность сайгаков», — добавил собеседник издания.

Отстрелу — быть?

В конце мая стало известно, что в Казахстане вновь инициировали искусственное регулирование численности сайгаков. Соответствующий документ в ближайшее время поступит на рассмотрение в правительство страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра экологии и природных ресурсов республики Нуркена Шарбиева.

Комментируя это решение, депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Республики Казахстан Павел Казанцев заявил, что в регионах, где обитает большое количество сайгаков, необходимо срочно вводить режим ЧС. Кроме того, он предложил, не дожидаясь научных обоснований, разрешить государственный убой сайгаков. Также депутат настаивает на выдаче разрешений на отстрел сайгаков частным лицам, то есть самим аграриям. «Это война: битва, в которую надо вступать немедленно», — цитируют казахстанские СМИ Павла Казанцева.