О том, как ведется селекция и отбор таких животных, «Питомцам» рассказали специалисты Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»).

Генетика в помощь

Главная цель селекционно-генетической работы в служебном собаководстве — получить животных с устойчивой психикой, отличным здоровьем и рабочими качествами.

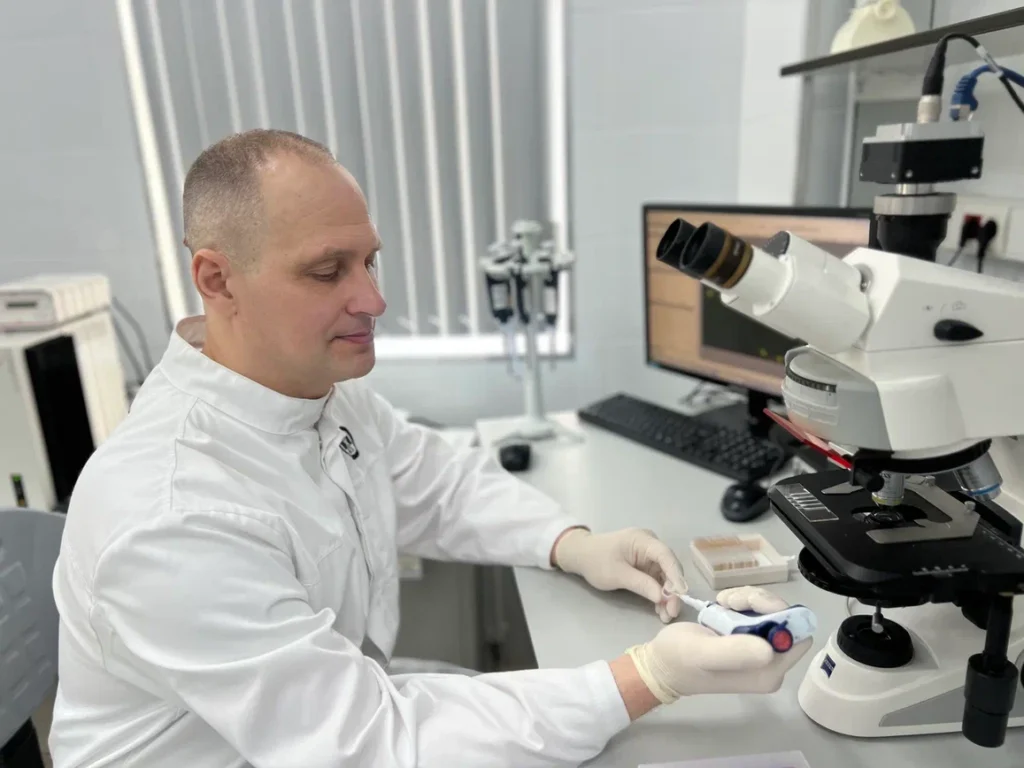

«Ключевой аспект селекции — отбор производителей, которые демонстрируют не только выдающиеся фенотипические характеристики — поведенческие тесты, экстерьер, — но и обладают определенным генотипом. Молекулярно-генетические тесты позволяют выявлять носителей наследственных заболеваний и исключать их из разведения. Это особенно важно для пород, где инбридинг — то есть близкородственное скрещивание — используется для закрепления желаемых признаков: агрессивности у охранных собак или острого обоняния у ищеек», — сообщил главный специалист отдела санитарной и клинической микробиологии ФГБУ «ВГНКИ» Дмитрий Рудняев.

Сангвиникам — «зеленый свет»

Отбор будущих служебных собак проводится по строгим критериям. Щенки должны быть крепкими, с развитыми мышцами и скелетом, без нарушений опорно-двигательного аппарата.

«Помимо физических качеств, проводится жесткий отбор по психике. Учитывается темперамент собаки: предпочтение отдается собакам, имеющим тип темперамента «сангвиник». Собака должна иметь активно-оборонительную реакцию, животные с пассивно-оборонительной реакцией выбраковываются. Кроме того, наиболее предпочтительны собаки с выраженной игровой реакцией, так как многие способы дрессировки основываются на игровых приемах», — отметил Дмитрий Рудняев.

Слабые места породы

В отличие от диких животных, у породистых собак наследственные болезни встречаются чаще. Причина — селекция, ориентированная на требуемые характеристики.

«Использование инбридинга — одна из главных причин повышенной уязвимости породистых животных. Он позволяет быстро закрепить желаемые признаки: окрас, форму ушей или специфические рабочие качества. Но одновременно с этим увеличивается вероятность проявления рецессивных мутаций. Например, у немецких овчарок инбридинг-коэффициент может достигать 25%, что объясняет высокую частоту такого заболевания, как дисплазия тазобедренного сустава», — предупредил Дмитрий Рудняев.

Направленная селекция по таким признакам, как размер и форма черепа, длина конечностей и другие, ведет к появлению животных с генетическими аномалиями.

Еще одним фактором является ограниченный генофонд многих пород. Например, 90% лабрадоров восходят к 10 производителям XIX века. Это ограничивает возможности для естественной рекомбинации генов и увеличивает риск накопления наследственных заболеваний.

«У каждой породы имеется список заболеваний, в том числе и генетических, ограничивающих или исключающих ее использование в служебной деятельности. Например, у немецкой овчарки таких заболеваний около 50», — сообщил эксперт.

Наследственные болезни

Одна из распространенных патологий — дисплазия тазобедренного сустава. Она вызывает боль, хромоту и может сделать собаку непригодной для службы. Особенно подвержены немецкие и восточноевропейские овчарки, лабрадоры и ротвейлеры — породы, которые широко используются в силовых ведомствах и поисково-спасательной службе. «Это сложное полигенное заболевание, зависящее от множества факторов, включая внешнюю среду», — объясняет Екатерина Крылова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела молекулярной биологии ФГБУ «ВГНКИ».

Есть и другие патологии, с которыми борются с помощью генетических тестов. Например, болезнь Виллебранда — нарушение свертываемости крови. Она бывает трех типов — от легкой до смертельно опасной. Специалисты ФГБУ «ВГНКИ» разработали тесты, позволяющие выявить носителей наследственных заболеваний.

Тестируем и прогнозируем

«ВГНКИ обладает значительным опытом, квалифицированными специалистами и ресурсами для выявления носительства наследственных заболеваний у животных. В учреждении разработано и внедрено свыше 30 молекулярно-генетических тестов для собак и кошек. Они охватывают широкий спектр параметров — от наследственных патологий до особенностей экстерьера и окрасов. Эти тесты позволяют не только диагностировать заболевания, но и прогнозировать риски их проявления у потомства, что особенно важно для селекционной работы», — добавила Екатерина Крылова.

Но ключевой вызов заключается в сохранении генетического разнообразия. Исключение всех носителей мутаций из разведения может привести к сужению генофонда и потере ценных линий. «Поэтому современная селекция требует комплексного подхода, сочетающего молекулярную диагностику с анализом родословных, фенотипических данных и оценкой рабочих качеств», — резюмировала Екатерина Крылова.