Шоковая терапия

Введение продэмбарго стало для российского сектора агропромышленного комплекса своего рода шоковой терапией с положительными последствиями, открыв новые горизонты для отечественных производителей.

«Ограничение импорта продовольствия из ряда стран подтолкнуло к активному развитию импортозамещения, заставив аграриев инвестировать в модернизацию, расширение производства и во внедрение новых технологий. Продэмбарго действительно стимулировало рост сельскохозяйственного производства. Многие отрасли, такие как производство свинины, мяса птицы, овощей и фруктов, показали значительный прогресс», — говорит заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«В начальный период после введения эмбарго и временного роста цен бытовали опасения по поводу ухудшения качества и снижения безопасности молочной продукции, например, из-за использования дешевых заменителей молочного жира, суррогатов, из-за наплыва фальсификата и контрафакта», — напоминает председатель совета Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая.

Но эти опасения не оправдались; ответом, по ее словам, стало стремительное развитие государственных информационных систем прослеживаемости, контроля и надзора, в первую очередь широко известной, мощной и эффективной системы «Меркурий» Россельхознадзора.

«Только с ее введением стало возможным обеспечить стабилизацию на рынках пищевого сырья и продукции растительного и животного происхождения. В этом заключается огромная заслуга федеральной службы и ее вклад в решение задач продовольственной безопасности, плодами которой мы пользуемся и сегодня», — заверяет Людмила Маницкая.

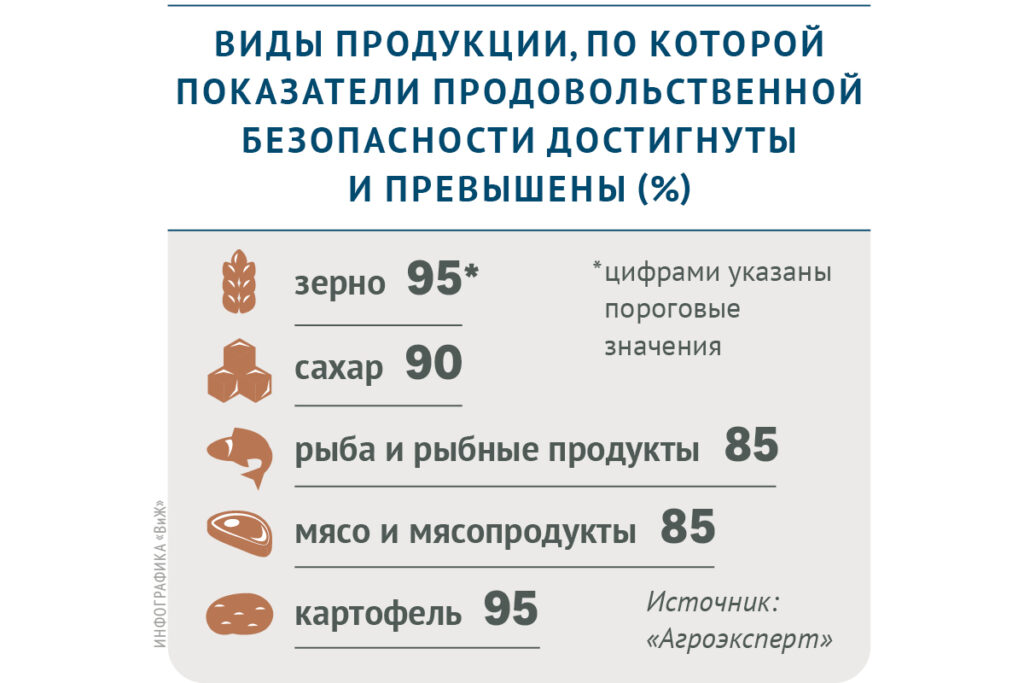

Сейчас государство реализует амбициозные планы по достижению полной продовольственной независимости. Власти разработали Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, которая устанавливает пороговые значения самообеспечения по основным видам продовольствия. Новой целью стал выход на необходимый уровень стабильных поставок собственных продуктов и снижение по ним импортной зависимости.

«Принятие доктрины было необходимым с точки зрения того, какие риски в сфере продовольственной безопасности существуют для нашей страны и какие меры необходимо предпринять для их предотвращения. По сути, это документ, задающий стратегические ориентиры продовольственной политики России, в рамках которого соответствующие органы федеральной и региональной власти реализуют конкретные действия», — говорит независимый эксперт Леонид Хазанов.

Ключевая роль

В результате внутреннее производство продуктов питания быстро превратилось в предмет гордости и ключевой фактор российской внутренней и внешней политики. За 10 лет действия продэмбарго Россия смогла создать один из самых конкурентных в мире аграрных рынков, заявляла в год своеобразного юбилея министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Сейчас показатели продовольственной безопасности достигнуты и превышены по зерну (при 95%, заложенных в доктрине), сахару (90%), рыбе и рыбным продуктам (85%), мясу и мясопродуктам (85%) и картофелю (95%). Планируется, что в 2028 году Россия сможет полностью обеспечивать себя собственными яблоками, а в 2029-м будет достигнут уровень по овощам и бахчевым культурам (90%).

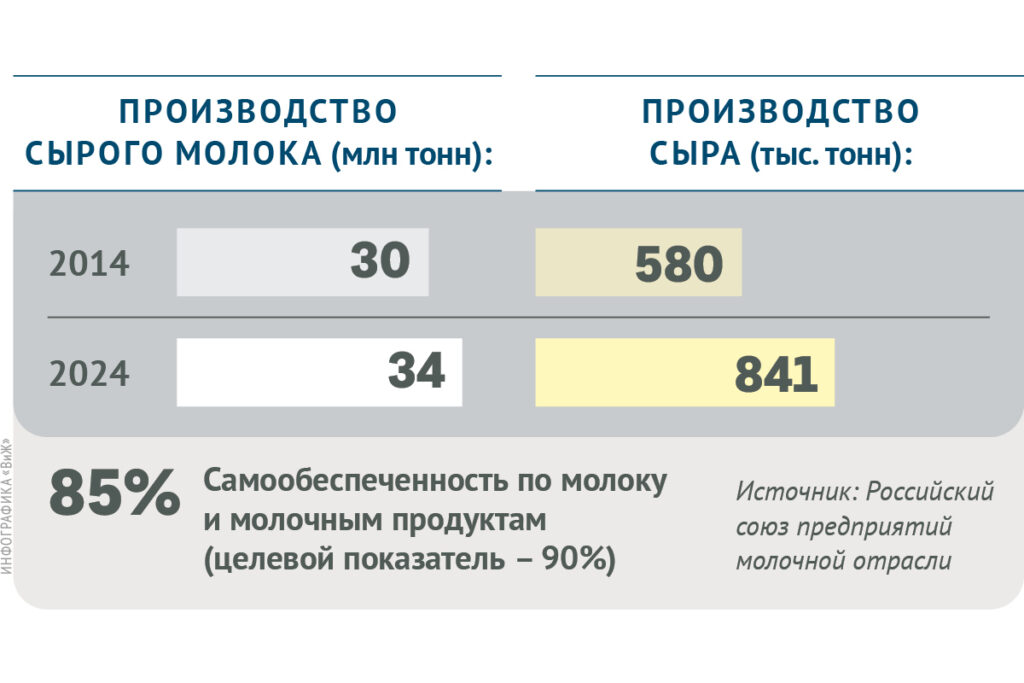

Целевой индикатор доктрины продовольственной безопасности по молоку и молочным продуктам составляет 90% и пока не достигнут: сегодня самообеспеченность составляет около 85%, а к 2030 году намечена на уровне 88%. Но без введения продэмбарго не состоялся бы и рост выпуска молочной продукции: за 2014–2024 годы производство сырого молока выросло с 30 до 34 млн тонн, сыров — с 580 до 841 тыс. тонн, напоминает Людмила Маницкая.

«Отрасль производства продуктов питания продемонстрировала впечатляющий рост, особенно в секторах, где ранее доля импорта была достаточно высока. Производство мяса, птицы, соли, сыров и овощей значительно увеличилось, что позволило сократить зависимость от зарубежных поставок и повысить продовольственную безопасность страны», — констатирует Дмитрий Леонов.

По мнению экспертов, важную роль в этих достижениях сыграла комплексная государственная поддержка: благодаря совокупному эффекту системы субсидий, льготного кредитования и целевых программ производство удалось модернизировать и увеличить. В этом процессе активно участвовали и профильные министерства, и контролирующие органы, а также банковский сектор и региональные власти, считает эксперт группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Антон Тренин.

Например, в ведении Минсельхоза — разработка программ для расширения экспортных возможностей и формирование концепции продвижения продукции за рубежом. Россельхознадзор, продолжил эксперт, ведет переговоры по доступу российской продукции на зарубежные рынки, поддерживает диалог с контролирующими органами других стран и добивается признания российских стандартов качества и безопасности.

По его словам, в этой части особое значение имела сертификация предприятий для внешних поставок и оперативное решение вопросов при временных ограничениях, например возобновление экспорта пшеницы в Турцию и мяса в Китай после вспышек африканской чумы свиней.

Достижение показателей доктрины является результатом напряженной и слаженной работы ключевых ведомств, прежде всего Минсельхоза и Россельхознадзора, соглашается Леонид Хазанов. Роль федеральной службы он считает критически важной, напоминая в том числе еще об одной миссии ведомства: контроль за распространением заболеваний животных и карантинных вредителей, в том числе путем проведения проверок и обработок импортной продукции.

Жизнь без хамона

В период действия продэмбарго деятельность Россельхознадзора стала важным фактором адаптации российского рынка к новым условиям. Так, после введения запрета с полок магазинов практически исчезли некоторые виды фруктов (яблоки и груши из Европы), мясной продукции (хамон, прошутто), сыров (например, пармезан и дорблю) и других молочных продуктов.

Но затем появились российские сыры, которые оказались не хуже европейских, увеличилось производство мяса птицы и свинины: по последней Россия уже несколько лет входит в десятку крупнейших экспортеров, полностью обеспечивая собственные потребности.

«Россельхознадзор сыграл ключевую роль в стимулировании отечественного производства. Ведомство контролировало качество и безопасность продукции, оказывало содействие в сертификации и регистрации новых предприятий. Благодаря этому в относительно короткие сроки удалось заменить многие импортные продукты отечественными аналогами», — считает Дмитрий Леонов.

Важным направлением работы Россельхознадзора стало усиление контроля за качеством и безопасностью ввозимой и производимой продукции. Это позволило предотвратить попадание на рынок некачественных или опасных товаров — особенно важный фактор в условиях импортозамещения. Параллельно ведомству удалось сохранить стабильный поток импорта животноводческой продукции.

Доказательство — статистика работы контрольных ветеринарных пунктов на российско-белорусском и российско-казахстанском участках государственной границы. Например, с начала действия специальных экономических мер силами таких пунктов был запрещен ввоз 6913 партий нелегального импорта общим весом более 50 тыс. тонн.

Товары, подконтрольные госветнадзору, не соответствовали требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и России и потому не были допущены. По данным ведомства, более 1400 тонн запрещенной к ввозу продукции было уничтожено.

Кроме того, совместно с Федеральной таможенной службой были раскрыты и другие схемы поступления в Россию сельскохозяйственной продукции в обход специальных экономических мер. Например, схемы «ложного транзита», когда продукция поступала через пункты пропуска Белоруссии в Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, а оттуда — в Россию.

Неоднократно принимались меры в отношении белорусских поставщиков. В 2019 году проверкам подверглись 75 компаний, выступавших посредниками и производителями, в 2020-м — 15 посредников. С 2021 года такие меры предпринимались только в отношении получателей в странах ЕАЭС.

Расширение экспорта

В результате после введения продэмбарго российский агропромышленный комплекс показал устойчивый рост по всем ключевым направлениям, говорит Антон Тренин. Расширилась и география экспортных поставок российской сельхозпродукции: помимо традиционных рынков СНГ, активно развивается сотрудничество с Китаем, странами Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

Экспорт агропромышленного комплекса на фоне роста внутреннего производства вырос с 19,1 млрд долларов в 2014 году до 42,6 млрд долларов в 2024 году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2023 году — 43,5 млрд долларов.

По данным АКРА, в 2024 году экспорт сельхозпродукции осуществлялся более чем в 160 стран. Крупнейшим импортером стал Китай с объемом 6,4 млрд долларов, за ним следуют Турция, Казахстан, Беларусь и Египет: на эти государства пришлось 45% общего объема экспортной выручки.

«Доля Китая в российском экспорте выросла наиболее значительно: с 2014 по 2024 год она увеличилась более чем в 2,5 раза — с 5,8 до 15%. Также возросли доли стран Ближнего Востока и Африки, тогда как доля стран Европейского союза (ЕС) снизилась», — констатирует Антон Тренин.

Он также напомнил, что в 2014 году основными валютами расчетов во внешней торговле были доллар США и евро, а расчеты в национальных валютах были минимальны и ограничивались странами СНГ. Введение ограничений на долларовые расчеты стимулировало переход на национальные валюты. Поэтому к 2023 году доля доллара и евро в расчетах существенно сократилась, а с Китаем, например, выросли расчеты в юанях и рублях.

В качестве примера можно привести молочный экспорт: в основной массе он по-прежнему уходит в ближнее зарубежье (Казахстан, Беларусь, Узбекистан), а из дальнего зарубежья можно отметить только Китай. Но поставщики прилагают большие усилия по продвижению продукции на рынки ближневосточных, азиатских и африканских стран, говорит Людмила Маницкая, особенно выделяя драйвер молочного экспорта — российское мороженое.

Что касается компаний из стран, наиболее пострадавших от ответных мер России, то для них одной из возможностей сохранить свои позиции в нашей стране стала постепенная локализация производства с последующей передачей под российский контроль мощностей и производственных комплексов. Все это, по ее словам, помогло сохранить рабочие места, положительно повлияв на состояние продовольственного рынка и укрепив самообеспеченность.

Но ушедшим компаниям вернуться будет непросто: например, президент России Владимир Путин недавно рассказал о просьбе отечественных аграриев не пускать обратно в страну те иностранные компании, которые ушли после санкций, а фракция «Единая Россия» в Госдуме приступила к разработке федерального закона «Сделано в России» для поддержки и продвижения национальной продукции.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорил на Петербургском международном экономическом форуме, что российские производители сделали огромный шаг в импортозамещении, продвижении своей продукции и продолжают развивать этот тренд: отечественных брендов стало намного больше, а в торговых сетях продуктовые полки в некоторых категориях почти на 80% заняты локальными производителями.

По данным аналитической компании «Нильсен», в 2024 году четверть новых брендов пришлась на кондитерскую группу, 12,4% — на алкоголь, 2,7% — на замороженные продукты, 2,2% — на соусы и масла.

Передовые системы

Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС») — предмет особой гордости Россельхознадзора. Она включает несколько компонентов, которые интегрируют с системами зарубежных органов, отвечающих за ветеринарный и фитосанитарный контроль.

Компонент «Аргус» содержит сведения о ветеринарных сертификатах третьих стран, «Меркурий» — данные о ветеринарных сертификатах стран ЕАЭС, а его подсистема «Меркурий.Уведомления» позволяет уполномоченным представителям иностранных компетентных ведомств формировать и направлять в Российскую Федерацию предварительные уведомления о ввозе товаров, подконтрольных госветнадзору.

Компонент eCert — автоматизированная система, которая содержит сведения о российских экспортных ветеринарных сертификатах, позволяет зарубежному получателю проверить их подлинность.

Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» была внедрена в промышленную эксплуатацию в январе 2010 года.

«Уже тогда мы понимали, что с целью обеспечения полной прослеживаемости подконтрольной продукции нам необходимы данные в электронном виде из импортных ветеринарных сертификатов. В то время единичные страны имели собственные системы электронной ветеринарной сертификации. Это государства – члены ЕС, Новая Зеландия, Австралия, Чили», — рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

С 2014 года по вопросу интеграции информационных систем в области ветеринарного контроля Россельхознадзор сотрудничает с более чем 80 государствами. Со странами, где введена электронная сертификация, идет обмен электронными ветеринарными сертификатами. Сейчас такое взаимодействие организовано с Новой Зеландией, Нидерландами, Чили, Республикой Беларусь, Казахстаном, Австралией, Китаем (в том числе с Гонконгом) и Республикой Корея.

В случае отсутствия таких систем в целях обеспечения прослеживаемости служба предлагает использовать модуль «Уведомления» компонента ФГИС ВетИС «Меркурий» для направления в Россию предварительных уведомлений об оформленных документах. Такой механизм в рамках интеграции используют 18 стран. Это Венгрия, Болгария, Сербия, Азербайджан, Молдова, Киргизия, Армения, Туркменистан, Узбекистан, а также Таиланд, Оман, Уругвай, Парагвай, Аргентина, Боливия, Колумбия, Перу, Эквадор.

С учетом переориентации логистики на новые рынки ведомство ведет работу в области интеграции с восточными партнерами, утверждает Константин Савенков. Системы электронной ветеринарной сертификации появились в Малайзии, Китае (в том числе в Гонконге), Республике Корея, Индонезии и странах ЕАЭС.

В 2024 году началась передача электронных ветеринарных сертификатов в Китай и Республику Корея, а в 2025-м — в Гонконг. В настоящее время проводятся мероприятия по интеграции информационных систем с Бразилией, Киргизией и Марокко.