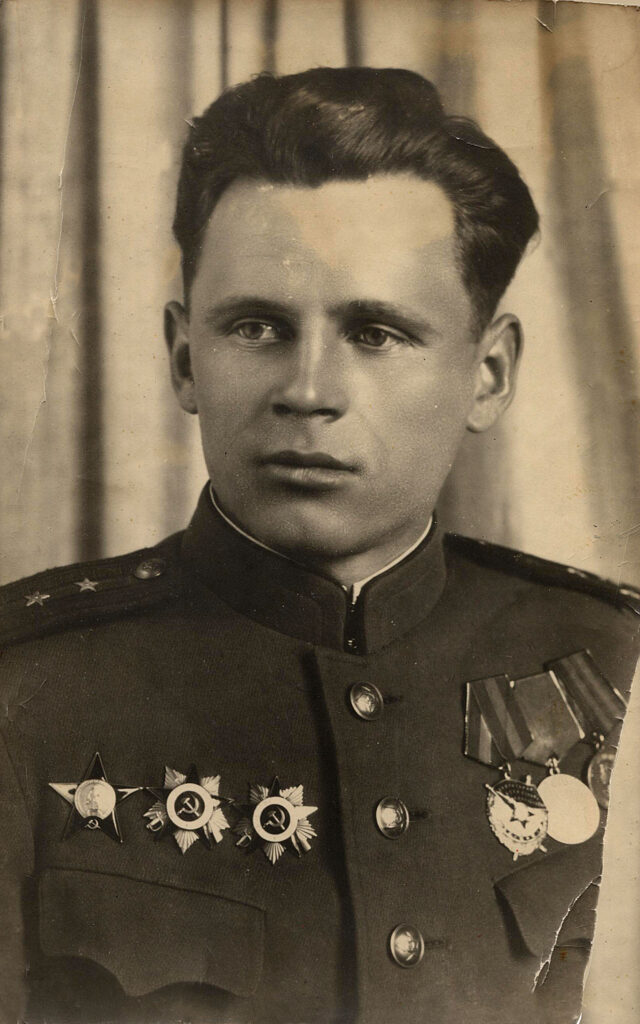

Николай Сергиенко: бился за шестерых

Про своего дядю, Николая Сергиенко, нам рассказала Алла Третьякова — начальник отдела финансового обеспечения, закупочной и хозяйственной деятельности Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. Николай родился в поселке Сухая Балка, что в Днепропетровской области. Когда ему было два года, семья переехала в Новосибирскую область.

После окончания семи классов школы юноша пошел работать в колхоз. Но мирная жизнь быстро закончилась, и в сентябре 1942 года Колыванский районный военкомат Новосибирской области призвал его на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию.

Весной 1944 года гвардии сержант Николай Сергиенко участвовал в боях за освобождение Молдовы. 17 апреля, когда шло наступление на правом берегу реки Реут, он со своим отделением вел огонь по противнику. Во время боя заменил погибшего командира взвода и уничтожил около 15 вражеских солдат. За этот подвиг приказом от 24 мая 1945 года был награжден орденом Славы III степени.

Ранее, в феврале 1944 года, гвардии красноармеец Николай Сергиенко был автоматчиком отдельного учебного стрелкового батальона 41-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й Гвардейской армии 2-го Украинского фронта. Отличился при освобождении Черкасской области: во время боя заменил командира отделения и организовал отражение немецкой контратаки, помешав противнику вырваться из окружения.

В бою умело использовал оружие погибших товарищей: на брустверы окопов он положил пять автоматов с десятью дисками, винтовку, гранаты. Один стрелял за шестерых, уничтожив более сотни солдат и офицеров противника.

Фашисты отступили, а Николай Сергиенко с двумя курсантами направился в село Почапинцы. Там они сумели выбить гитлеровцев из нескольких домов, а также взять в плен более 40 вражеских солдат.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Николай Сергиенко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. К сожалению, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как 17 апреля 1945 года был убит в уже освобожденной Вене. Там же его и похоронили в братской могиле.

Однако память о герое живет на его малой родине, в Кривом Роге, и в Новосибирской области. Так, во дворе школы в селе Середино, которую окончил Николай Сергиенко, установлен памятный обелиск в его честь. Одна из улиц поселка городского типа Колывани носит имя героя. А в Новосибирске оно увековечено на Аллее Героев у монумента Славы.

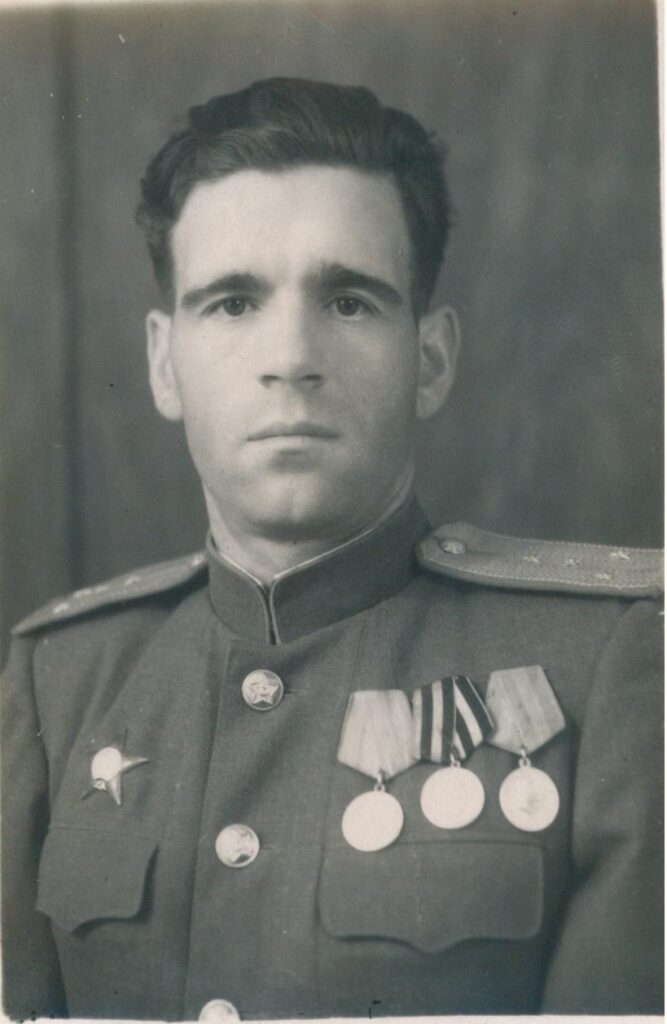

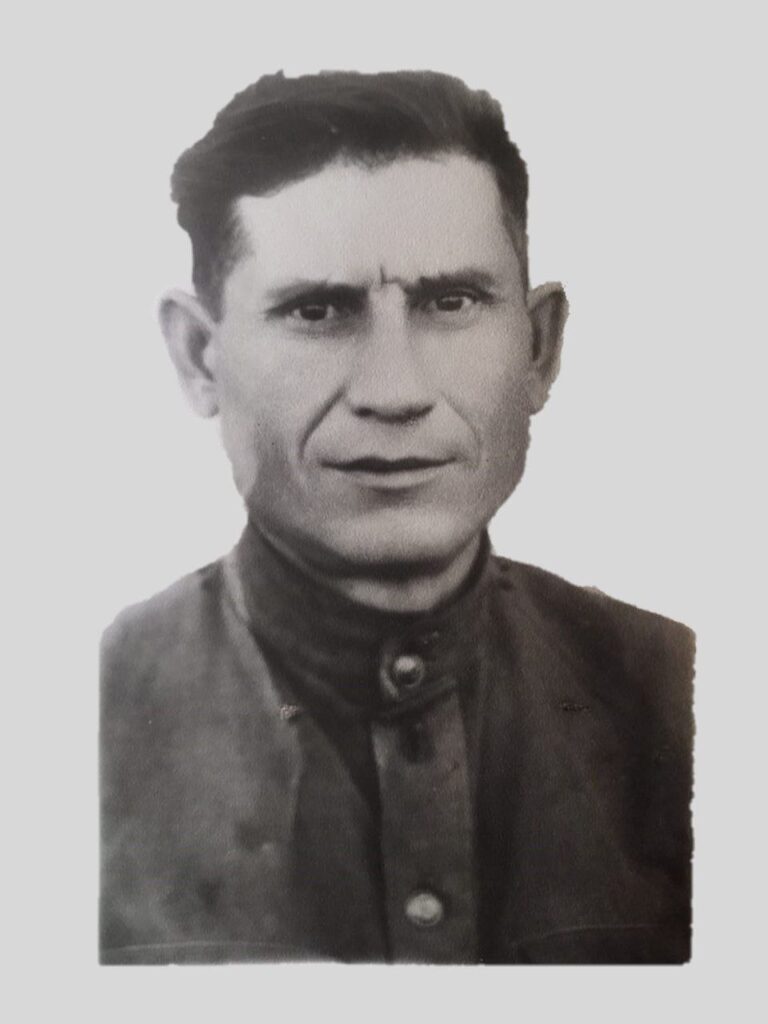

Леонтий Аверин: бежал из плена

Рассказывает Татьяна Козикова — начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Ее дедушка Леонтий Аверин с первых дней войны был призван на фронт. С августа 1942 по май 1943 года он был начальником отделения хранения склада 37-й армии Северо-Кавказского фронта.

В октябре 1943-го Леонтий Аверин попал в немецкий плен. Это произошло при выходе из окружения около села Лозоватка Днепропетровской области. Но уже в январе он совершил успешный побег из славутского лагеря для военнопленных в шепетовские леса, где вступил в партизанский отряд имени М. И. Калинина. Здесь Леонтий Аверин работал политруком роты.

С 1 мая 1944 года служил командиром стрелкового взвода 920-го стрелкового полка, входившего в состав 1-го Белорусского фронта. Осенью руководил группой прикрытия при ведении разведки боем. Советским солдатам удалось обеспечить отход действующих групп разведки, взять в плен трех немецких солдат с ценными документами и оружием. Всего в ходе боя было уничтожено 17 немецких солдат.

За проявленную смелость, отвагу и бесстрашие при ведении разведки боем Леонтий Аверин был награжден орденом Красного Знамени. А 19 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество его наградили орденом Александра Невского.

Позже Леонтий Аверин участвовал в боевых действиях по удержанию и расширению плацдармов на реке Висле. При разминировании Кракова был тяжело ранен и отправлен на излечение в Саратов.

После выздоровления, в мае 1945 года, Леонтий Аверин продолжил службу на Дальнем Востоке.

Александр Любимов: не покинул поле боя

Рассказывает Мария Илиева — и. о. начальника отдела по связям с общественностью и СМИ Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, подведомственного Россельхознадзору. Ее дедушка Александр Любимов ушел на фронт в 17 лет, сразу после окончания школы. Мужественно сражался с немецкими фашистами, участвовал в ожесточенных битвах. В одном из таких боев, будучи командиром пулеметного взвода, Александр Любимов с группой бойцов ворвался в немецкие траншеи, где уничтожил трех фашистов. Он ворвался в траншеи и развернул вражеские пулеметы против неприятеля, обеспечив тем самым успешное наступление и продвижение пехоты. В этом бою взвод Александра Любимова уничтожил около 30 гитлеровских солдат и офицеров. За проявленные доблесть и мужество он был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Следующая награда — орден Отечественной войны II степени — получена в 1944 году. При наступлении Александр Любимов продемонстрировал умелое командование взводом. Под ураганным пулеметно-минометным обстрелом он преодолел инженерно-технические препятствия и ворвался в траншею врага, уничтожил два ручных и один крупнокалиберный пулемет, отбил у противника один мотоцикл и две повозки с боеприпасами. В этом бою было уничтожено 15 фашистов.

Орден Красного Знамени и орден Красной Звезды Александр Никифорович получил 20 декабря 1944 года за то, что вместе со своим противотанковым взводом неоднократно отражал атаки противника. Лично уничтожил один пулеметный дзот, подбил бронетранспортер, два миномета и две пушки, организовал преследование противника, был тяжело ранен в колено. Но, несмотря на это, не покинул поле боя до прихода нового командира.

Аслануко Сохроков: один из четырнадцати братьев

Директор филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике Хаути Сохроков рассказал нам историю своего двоюродного дедушки Аслануко Сохрокова:

«В начале прошлого века в селении Докшоково Кабардино-Балкарской Республики жили братья: Бека, Хапаго, Каншао, Бекмурза и Исмель Сохроковы. С первых дней Великой Отечественной войны на разных участках фронта отважно сражались 14 их сыновей. К сожалению, только четверым посчастливилось вернуться домой.

Об Аслануко Сохрокове, сыне Исмеля, хочу рассказать более подробно. Еще до начала боевых действий он окончил военное училище и стал лейтенантом. Война застала его в Закавказье, где он командовал артиллерийской батареей. Как и многие другие командиры, дедушка просился на фронт, но войска нужны были и на границе с Турцией — союзницей гитлеровской Германии. Вместо того, чтобы направить на фронт, Аслануко назначают командиром 3-го артиллерийского дивизиона 963 артполка.

В сентябре 1942 года фашистские войска, имея огромное превосходство в силе, подошли к Кавказским горам. Навстречу им из Закавказья было выдвинуто несколько дивизий, в том числе 408-я, в которой служил дедушка. Ее бросили под Туапсе в составе Черноморской группы войск. В этой группе насчитывался 71 боевой самолет, но не было ни одного танка, в то время как немцы при двойном превосходстве в живой силе имели 150 танков и 350 самолетов.

Задачей дивизии, включенной в состав 18-й армии, было оборонять реку Пшиш. 21 сентября на нее пришелся удар главных сил немцев, стремившихся к Туапсе. Но артиллеристы Сохрокова смогли их остановить».

Этот подвиг описан в приказе командующего Черноморской группой войск генерала Ивана Петрова. Советский разведчик Владимир Карпов полностью цитирует его в книге «Полководец»: «21 октября 1942 г. 3-й дивизион 963 ап 408 сд под командованием командира товарища Сохрокова поддерживал боевые действия 663 сп 408 сд.

663 сп, проявив неустойчивость, начал отходить, 3-й дивизион 963 ап не бросил боевых порядков, а вел огонь по наступающему противнику и в этом неравном бою уничтожил несколько сот фашистских солдат и офицеров.

Славные бойцы и командиры дивизиона, оказавшись в полном окружении, не растерялись, а огнем пробивали себе дорогу для вывода матчасти и имущества.

Расстреляв все снаряды, личный состав дивизиона, соблюдая славные традиции артиллеристов, перешел на уничтожение противника автоматом, штыком и гранатой.

Пробившись из окружения, дивизион оказался прижатым к горному массиву без дорог и троп.

Личный состав дивизиона во главе с капитаном Сохроковым в течение 10 дней, отбивая огнем все атаки противника, прокладывал себе дорогу через горный хребет.

К 5 ноября 1942 г. дивизион соединился с 383 сд, вывел полностью материальную часть и личный состав.

Командиры и бойцы дивизиона, выполняя присягу, благодаря умелому управлению командира дивизиона т. Сохрокова, героической борьбой, безграничной храбростью и самоотверженностью показали, как наши части должны вести бои за нашу священную Родину».

После этого подвига у Аслануко Сохрокова было много других боев и заслуг. Он был награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За боевые заслуги» и другими. По решению командования артиллерист Сохроков стал танкистом и завершил войну, командуя танковой частью.

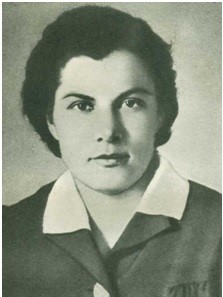

Анна Морозова: Герой Советского Союза, подорвала себя вместе с врагами, чтобы не попасть в плен

В Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора работает внучка Героя Советского Союза, легенды советской разведки Анны Афанасьевны Морозовой — государственный инспектор Мария Тилилюк.

Анна Морозова — руководитель интернациональной подпольной организации, радист в годы Великой Отечественной войны. Награждена орденом Ленина (8.05.1965, посмертно), орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» (12.01.1943), орденом «Крест Грюнвальда» II степени (Польша).

Она родилась 23 мая 1921 года в деревне Поляны Калужской области. В 1936 году Морозовы переехали в Брянск, а затем жили в поселке Сеща Дубровского района Брянской области, где Аня, старшая из пяти детей, провела свое отрочество и окончила 8 классов местной школы № 8. Затем были курсы бухгалтеров. Работала в Сещинском доме связи, местной промысловой артели «Стахановский труд», а также бухгалтером в авиационной воинской части на местном военном аэродроме, где базировалась советская 9-я тяжелобомбардировочная авиационная бригада.

Затем пришла война. Нацисты захватили поселок Сеща 9 августа 1941 года, и на аэродроме, где до начала страшных событий работала Анна Морозова, расположилась масштабная авиабаза 2-го воздушного флота Военно-воздушных сил Третьего рейха.

Советской разведке, естественно, потребовались данные об этом стратегически важном объекте, поэтому было принято решение о поиске людей для создания подпольных разведывательных организаций. Анна, лишившаяся и дома, и семьи, в оккупированной и разбомбленной Сеще устроилась работать прачкой на немецкую военную авиабазу, где встретилась со своими подругами, которые в дальнейшем помогали разведчице в ее борьбе с врагом.

В мае 1942 года Морозова получила позывной «Резеда» и встала во главе Сещинской подпольной интернациональной организации, в состав которой вошли русские, поляки, чехи, словаки. Работавшие с Анной подруги также влились в ряды подпольщиков.

Группа Морозовой, кроме ценных разведданных о противнике, присылаемых почти ежедневно командованию 1-й Клетнянской партизанской бригады, устраивала диверсии — заминировала и взорвала 20 самолетов, 6 железнодорожных эшелонов, 2 склада с боеприпасами.

При помощи данных, добытых группой Морозовой, 17 июня 1942 года советским войскам удалось уничтожить гарнизон вражеской авиационной базы в с. Сергеевка. Были ликвидированы 200 человек летного состава люфтваффе, а также 38 машин.

В 1943 году Красная армия освободила поселок Сеща, подпольная организация завершила свою работу, а ее руководителя Анну Морозову наградили медалью «За отвагу».

Позже она вступила в Красную армию. Окончив спецкурсы в 1944 году, Анна Афанасьевна стала радистом специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек», которым поставили задачу действовать в тылу Восточно-Прусской группировки войск врага.

Ночью 27 июля 1944 года в составе данной разведгруппы Морозова под позывным «Лебедь» десантировалась с борта самолета около восточнопрусского поселка Ляукнен (ныне — Громово Славского района Калининградской области). Она «продемонстрировала совершенную подготовку и героизм, действуя в тылу противника в Польше и Восточной Пруссии», — напишут позже об этом периоде военные историки.

27 декабря 1944 года произошло непоправимое. Нацисты выследили в Мыщинецкой пуще лесную землянку разведгруппы, завязался бой, Анна Морозова стала единственной, кто выжил в тот день. Трое суток она блуждала по лесу, пока не наткнулась на наших разведчиков из спецгруппы капитана Черных. Несколькими днями позже, 31 декабря 1944 года, Анна Морозова в бою на хуторе Нова-Весь попала в окружение и была тяжело ранена в запястье левой руки.

Девушка расстреляла всю обойму, уложив, по некоторым данным, около трех человек, а затем, чтобы не попасть в плен, дождалась, пока к ней подойдут еще двое, и выдернула чеку гранаты, подорвав себя вместе с врагами.

Со слов очевидцев гибель героини описал автор книги «Огонь на себя» Овидий Горчаков:

«Офицер СС, стоя рядом с изуродованным трупом разведчицы, заставил солдат промаршировать перед мертвой Анной Морозовой. И они шли перед «Лебедем», печатая шаг: «Если вы будете такими же храбрыми и сильными, как эта русская девчонка, — прокричал офицер солдатам, — Великая Германия будет непобедима».

Анну Афанасьевну похоронили в селе Градзаново-Косьцельне, Польша.

В 1959 году бывший советский военный разведчик О. А. Горчаков опубликовал статью об А. А. Морозовой в «Комсомольской правде», в 1960 году вышла написанная им в соавторстве с польским писателем Я. Пшимановским повесть «Вызываем огонь на себя», посвященная подвигу Анны Морозовой и ее группы.

В 1963 году режиссер С. Н. Колосов по материалам повести создал радиоспектакль, а затем снял первый советский телевизионный сериал (4 серии). 18 февраля 1965 года состоялся его премьерный показ.

После выхода фильма ветераны Великой Отечественной войны и общественные организации обратились к руководству страны с ходатайством присвоить Анне Морозовой звание Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Анне Афанасьевне Морозовой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с формулировкой «за особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

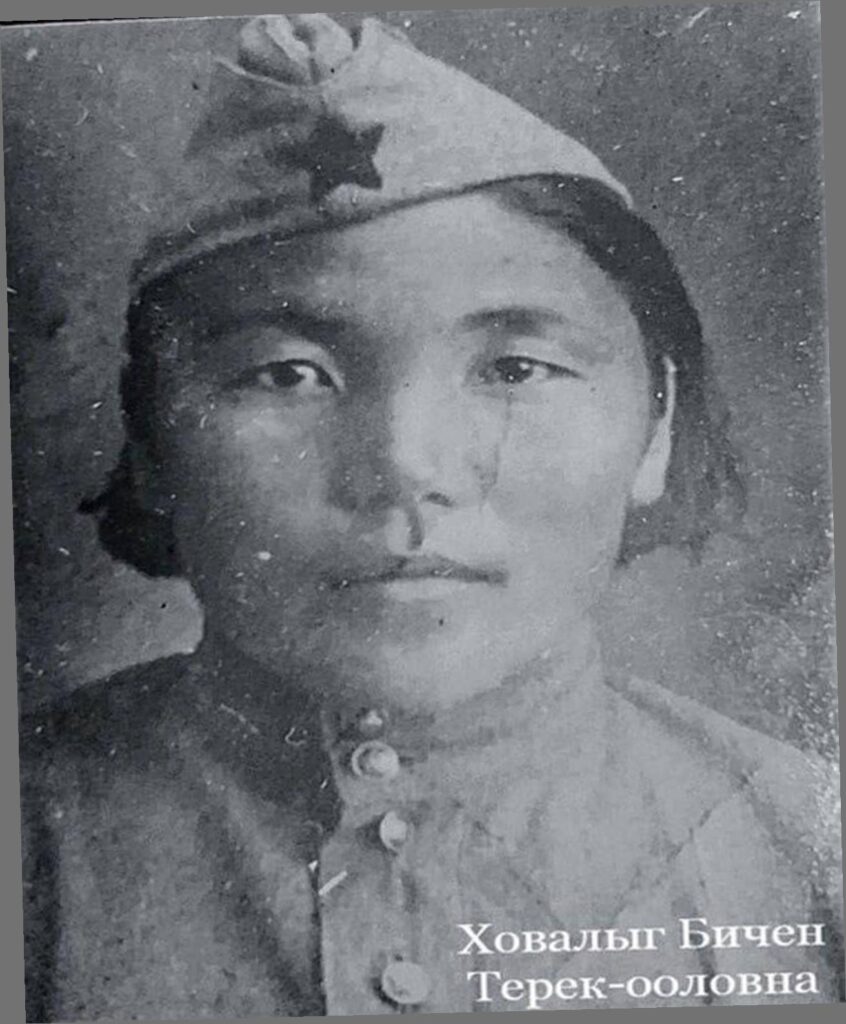

Бичен Ховалыг: неукротимая воительница

Война — не женское дело. Но можно ли находиться в стороне, если Родине нужна помощь? Бичен Ховалыг — прабабушка специалиста-эксперта Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва Марии Дажыкай — родилась в 1921 году в маленьком селе Республики Тыва. Окончила областную партийную школу, работала председателем женсовета. А в 1943 году уехала на фронт в составе тувинского добровольческого отряда.

Девушка была санинструктором, гвардии рядовой 5-го пулеметного взвода под командованием старшего лейтенанта Бурзекея Сата. Рискуя своей жизнью, она не раз выносила с поля боя раненых советских солдат. А во время наступлений советских войск ликвидировала убегавших с поля боя гитлеровцев.

О ее подвиге рассказывается в документальной повести Василия Пивоварова «Добровольцы»: «Бичен — скромная, застенчивая девушка. Но как сражалась! О ней командир медицинского отделения гвардии лейтенант Тулуш Хургулек говорил так: «Ховалыг Бичен у нас настоящий солдат — любому сто очков вперед даст».

Ховалыг постоянно можно было видеть на линии огня. Ящерицей подберется она к раненым. Быстро и ловко перебинтует раны. Взваливает на себя и тащит в безопасное место. Только в боях под Деражно и Ровно она оказала первую помощь пятнадцати тяжелораненым. А всего более сорока человек обязаны ей своим спасением. Приходилось ей в тяжелую минуту и самой брать в руки автомат, отбиваться от наседавших врагов.

Был случай под Дубно. Командира третьего взвода Калбака ранило, и тогда над полем раздался звучный девичий голос: «За мной! Вперед!» И бойцы, дрогнувшие было, устыдившись того, что женщина первой бросилась в атаку, дружно поднялись на врага. В бою Бичен Ховалыг была грозной и неукротимой воительницей, а в часы затишья сникала и тушевалась. Устроится в углу землянки, улыбается улыбкой Джоконды, ремонтирует одежду или наводит порядок в своей медицинской сумке».

И действительно, мужество совсем юной девушки было отмечено государственными наградами. В наградном листе написано: «Гв. красноармеец Бичен участвовала в боях за город Ровно. Меткой стрельбой убила 7 немцев. Беспрерывно шла в боевых наступающих порядках своего подразделения. При контратаках противника стойко и самоотверженно их отбивала из своего оружия, ни на шаг не отходила, одновременно воодушевляла своих товарищей на стойкость».

Тихая, скромная Бичен Ховалыг одна из первых в эскадроне получила орден Отечественной войны I степени и в марте 1946 года медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

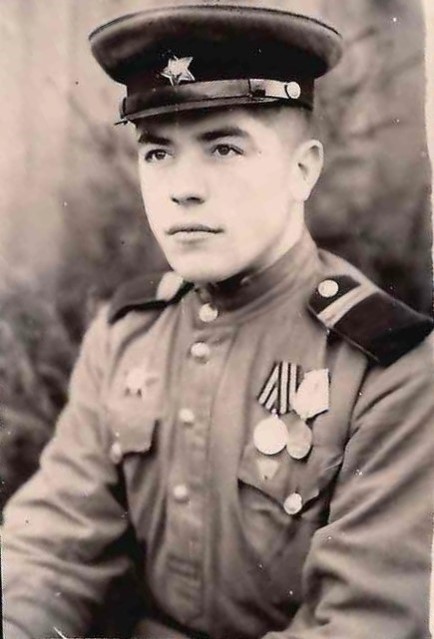

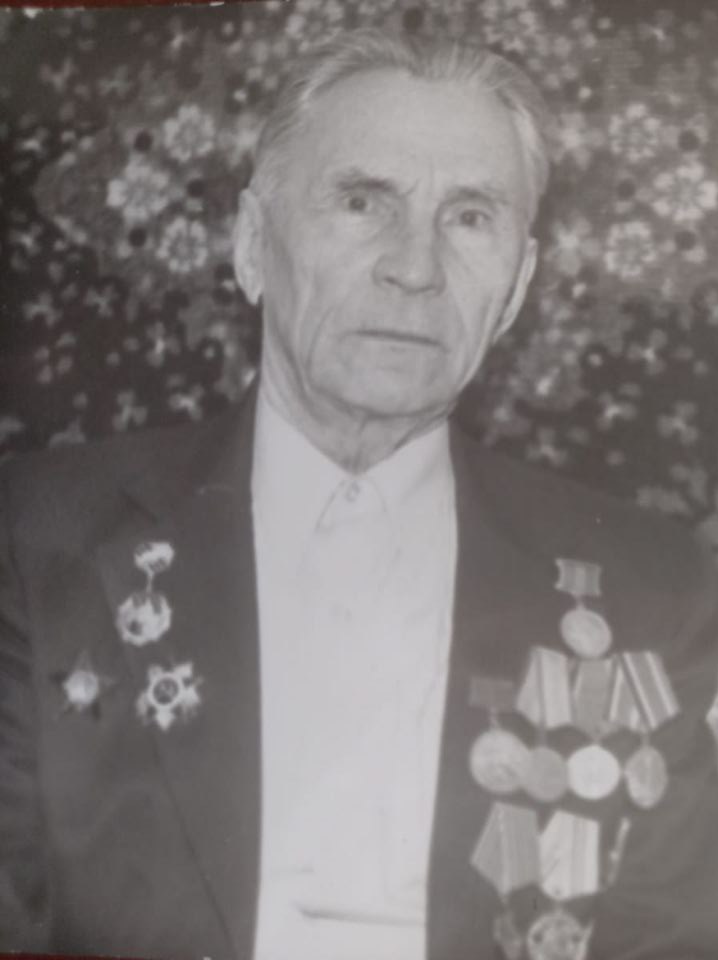

Аксентий Вологин: герой и учитель

Алексей Третьяков — заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ», подведомственного Россельхознадзору. Его дедушка Аксентий Вологин родился 27 декабря 1924 года в крестьянской семье в селе Ожогино ныне Курганской области. 20 сентября 1942 года призван в Красную армию. С декабря 1942 года по 9 мая 1945 года участвовал в боях в составе 9-й артиллерийской дивизии. 30-я пушечная артиллерийская бригада, батарея управления, командир отделения разведки, сержант.

Прошел с боями Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию.

Награжден боевыми наградами: орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», нагрудным знаком «Отличный разведчик». Демобилизован в апреле 1947 года.

После войны Аксентий Григорьевич работал учителем, завучем, директором средней школы. Окончил Катайское педучилище и Омский сельскохозяйственный институт. Перед пенсией 13 лет работал директором Самохваловской средней школы. Активно занимался опытной работой по полеводству в ученической производственной бригаде. За высокие урожаи сельхозкультур 11 раз утверждался участником ВДНХ СССР. Награжден орденом «Знак Почета». После выхода на пенсию 7 лет проработал инженером-землеустроителем в Приднестровье. Написал автобиографические повести «Горячие рассветы» и «Крутые повороты».

Петр Данилин: герой связи — подвиг на Одере

Елена Горчица — начальник отдела сотрудничества с международными организациями и зарубежными научными учреждениями ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора. Ее дедушке Петру Данилину было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. В армию он пошел в 17 лет.

Будучи радистом, Петр Леонтьевич совершил важный для исхода войны подвиг. В бою при форсировании реки Одер первым переправился через реку, обеспечив бесперебойную радиосвязь командира батареи с командиром дивизиона. Во время работы на рации отразил вражескую контратаку и уничтожил фашистов.

Петр Данилин награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны работал шофером на автобазе № 29 Мосовощтранса, развозил овощи в магазины Пролетарского района Москвы. В 1974 году он получил орден Трудового Красного Знамени за досрочное выполнение планов девятой пятилетки.

Кузьма Ракшин — капитан стрелковой дивизии

Кузьма Ракшин — дедушка специалиста по охране труда, отдела охраны труда и внутреннего контроля службы безопасности Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора) Сергея Колычева — воевал на фронтах от Сталинграда до Прибалтики с 1941 года по 1945 год.

Капитан служил в 87-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Николай Манков — артиллерист

Любовь Вахтер — руководитель Липецкой испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», ее дедушка Николай Манков во время войны был артиллеристом. Участвовал в освобождении г. Севастополя, Прибалтики. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Иван Артюшкин — участник битвы на Курской дуге

Иван Артюшкин — прадедушка Елены Линевой, начальника учебно-методического отдела Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции, подведомственного Россельхознадзору, воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 20.01.1942 по 19.02.1943 в составе Юго-Западного фронта 48-й армии 6-й артиллерийской дивизии 34-го артиллерийского полка в должности орудийного номера.

Был тяжело ранен на Курской дуге, ампутирована левая нога. После демобилизации с 1945 года работал в колхозе «Объединение» Наруксовского района Горьковской области.

В свободное от работы время гнул дуги для лошадей. Как активный участник Великой Отечественной войны награжден правительственной наградой — орденом Славы III степени.

Хажмурид Хасанов: штурмовал Берлин

Карина Хасанова — советник руководителя Республиканского фумигационного отряда (ФКП РФО). Брат ее дедушки Хажмурид Хасанов в 1942 году добровольно ушел на фронт и героически сражался с врагом до последнего дня войны. Участвовал в Сталинградской битве, воевал на Курской дуге, освобождал, форсировал Днепр, Буг, Вислу, штурмовал Берлин. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». С тремя тяжелыми ранениями вернулся домой в июне 1945 года.

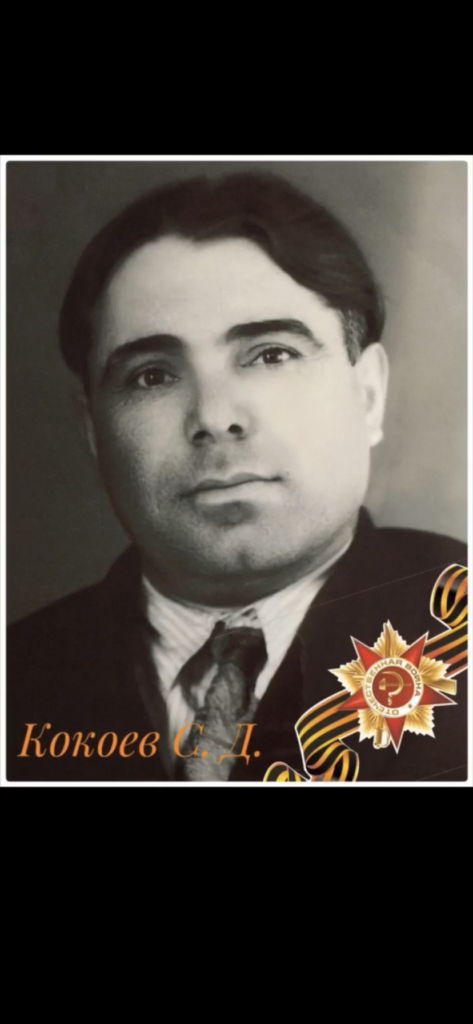

Сергей Кокоев: пришла похоронка, но он оказался жив

Людмила Улигова, ведущий специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора. Ее отец Сергей Кокоев ушел на фронт в 1942 году, когда ему не исполнилось еще и 18 лет. Дослужился до командира минометного отделения.

Участвовал в битве под Сталинградом. Награжден медалью «За оборону Сталинграда». Также воевал под Белгородом, Харьковом, Днепром и в других городах. Был отмечен медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Незадолго до окончания войны на Сергея Кокоева пришла похоронка. Конверт получил его младший брат. Тот, не осмелившись сообщить матери страшную весть, проносил треугольник больше двух месяцев в кармане. Вскоре семья получила письмо с фронта о том, что их сын жив. Сергея Дзамурзовича не стало в 1991 году, но память о нем жива в сердцах его детей, внуков и близких.

Георгий Азаренко: герой войны, хлебороб

Георгий Азаренко, сержант, участник Курской битвы — дедушка Владислава Азаренко, заместителя руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Освобождал Белоруссию, Чехословакию, дошел до Праги. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За отвагу».

Всю мирную жизнь, до войны и после, растил хлеб. Бригадир тракторной бригады в селе Десятово.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд». Ушел из жизни в 2001 году.

Леонид Смеловский: на страже здоровья животных в годы Великой Отечественной войны

Леонид Смеловский — майор ветеринарной службы, прадедушка главного специалиста — эксперта отдела правовой деятельности Южного межрегионального управления Россельхознадзора Лилии Богословской.

Руководил ветчастью на Забайкальском военно-конном заводе Красной Армии с февраля 1944 года. Награжден орденом Красного знамени за принятие мер по борьбе с энтеротоксемией среди овец, благодаря чему был прекращен массовый отход в отарах.

Служил в 209-й стрелковой дивизии Забайкальского военного округа, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За победу над Японией», орденом Красного Знамени, орденом Ленина.

Сергей Куликов — кавалер ордена Славы двух степеней

Сергей Куликов — главный государственный инспектор отдела государственного фитосанитарного контроля и надзора на государственной границе РФ Южного межрегионального управления Россельхознадзора рассказал о своем дедушке Викторе Куликове — кавалере ордена Славы двух степеней.

Виктор Иванович Куликов родился 09.05.1924 в городе Ейске Краснодарского края. Призван в ряды Советской Армии в 17 лет. Окончил войну в Венгрии в 1945 году в звании старшина разведроты.

Один из орденов Славы получил за уничтожение дзота фашистов, в тот день немцы много положили наших бойцов. Дедушка притворился убитым и незаметно полз к амбразуре, и впоследствии забросал гранатами дзот, тем самым позволил перейти в наступление и занять выгодные позиции.

Валентина Кузнецова — ребенок, переживший блокаду

Наталья Кузнецова — специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора и контроля за безопасным обращением пестицидов и агрохимикатов Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Ее бабушке Валентине Кузнецовой было пять лет, когда началась блокада Ленинграда.

Отца забрали на фронт, мама одна воспитывала их с маленькой сестрой. Из воспоминаний Валентины Яковлевны, еды категорически не хватало, в пищу использовали корни, траву, сушили очистки, кочерыжки. Лишь однажды маме удалось обменять шаль на ведро топленого масла.

В августе 1943 года семья эвакуировалась через Ладожское озеро («Дорогу жизни»). Награждена медалью «За оборону Ленинграда» и другими наградами.

Гаврил Русских: прошел всю войну, погиб от рук бандитов в мирное время

Гаврил Русских — ефрейтор, дед мужа заместителя начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю Альбины Русских.

Служил в комендантском взводе с декабря 1941 по 1945 год, награжден двумя медалями «За отвагу» за битву при селе Бандеры в Молдавии и за задержание диверсантов в кукурузном поле во время рейда разведки, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны он вспоминал: «Меня три раза царапнуло». Была у него и контузия, поэтому он был глухой на одно ухо. После войны работал на Селтинской МТС.

Гаврил Ильич был убит 18 июля 1958 года, бандиты напали, чтобы завладеть мотоциклом.

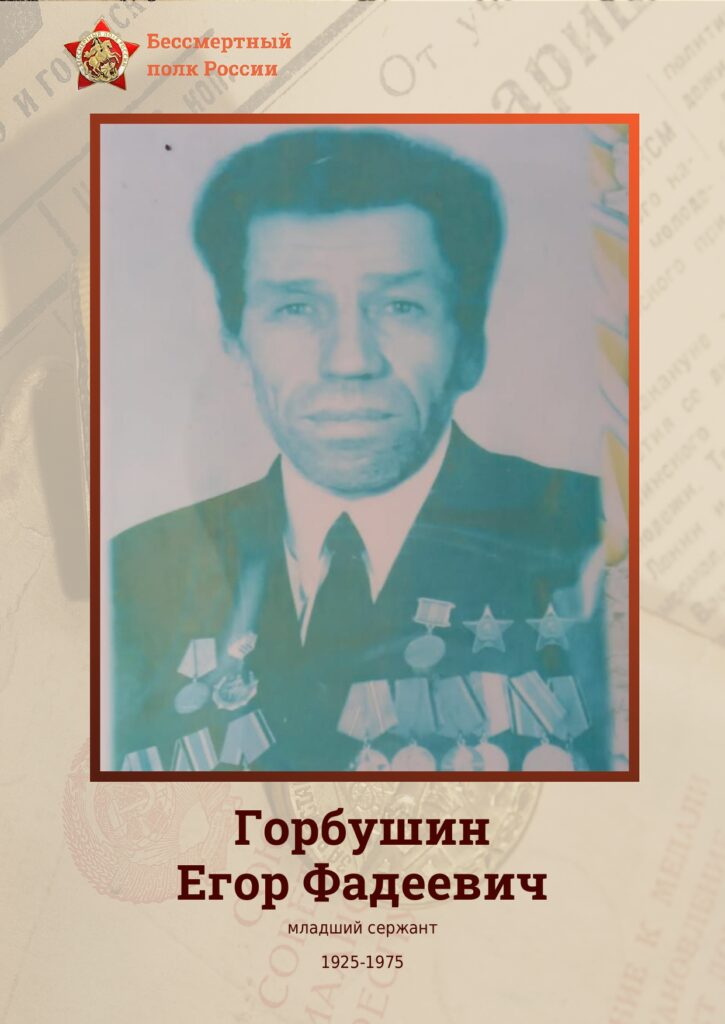

Георгий Рябых и Егор Горбушин

Сергей Рябых — руководитель Управления Россельхознадзора по Оренбургской области. Его дедушки Георгий Рябых и Егор Горбушин храбро воевали с гитлеровскими захватчиками, защищая Родину.

Георгий Рябых — политрук роты стрелковой дивизии, награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Егор Горбушин — младший сержант стрелкового полка. На своем боевом пути участвовал в многочисленных боях под Нижним Новгородом, Псковом, Харьковом и Волгоградом (Сталинградом). В 1944 году участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Новороссийском и Сталинградом, награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Михаил Онгульдушев: под его натиском противник вынужден был отступить

Жан Бакугинов, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Его дедушка Михаил Онгульдушев, гвардии лейтенант, служил в Элистинском батальоне народного ополчения.

В ноябре 1941 года назначен временно исполняющим обязанности командира 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизией. В дальнейшем командовал 1-м эскадроном 292-го кавалерийского полка. В бою на Дону в 1942 году получил сильное ранение, находился на излечении в госпитале в Астрахани.

Представлен к ордену Отечественной войны II степени. С 1943 года командир пулеметного эскадрона 36 ККП 10 гв. ККД 4 гв. КККК.

Участвовал в освобождении многих населенных пунктов Ставропольского края и Ростовской области, в сражениях на Миус-фронте.

11 сентября 1943 года принимал участие в бою в районе села Чердаклы Сталинской области. Во время этого сражения руководил своим эскадроном в наступлении. Несмотря на сильный артиллерийско-минометный и пулеметный вражеский огонь, выкатил станковый пулемет на открытую позицию и своим огнем расстреливал противника в упор, прикрывая свой эскадрон, который занял окопы противника и закрепился, способствовал захвату эскадроном переднего края обороны.

Все попытки противника восстановить свои потерянные позиции не увенчались успехом, вражеские контратаки были отбиты, и противник вынужден был отступить, потеряв на поле боя много раненых и убитых солдат и офицеров.

Благодаря мужеству Михаила Онгульдушева эскадрон овладел передним краем обороны. В этом же сражении погиб, был похоронен в братской могиле около села Чердаклы. За этот подвиг был награжден посмертно орденом Отечественной войны II степени.

Именем Михаила Онгульдушева названа улица и переулок в Элисте, столице Калмыкии.

Иван Григоров: пропал без вести, пройдя всю войну

Иван Григоров — Герой Советского Союза, двоюродный дед Валерии Журавлевой, ведущего специалиста-эксперта отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Был командиром орудия 158-го гвардейского артиллерийского полка 78-й стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта с 1942 по 1945 год.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда». Удостоен звания Героя Советского Союза.

Участвовал в боях на Дону, Курской дуге, в операциях при форсировании Днепра, Днестра, Вислы, в боях за освобождение Украины и Польши, при расширении плацдарма на западном берегу Одера. Пройдя всю войну и одержав победу, не вернулся, пропав без вести.

В поселке Добринка Липецкой области установлен бюст героя.

Кирилл Новокшанов — герой Курской битвы

Кирилл Новокшанов — дедушка государственного инспектора Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Натальи Баженовой — командовал взводом 120-мм минометов, отдельной противотанковой батареей 45-мм пушек. Участвовал в операции «Кутузов» Курской битвы.

За проявленное мужество по отражению контратак противника награжден медалью «За отвагу». Участвовал в Черниговской, Житомирско–Бердичевской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Моравско-Остравской, Пражской наступательных операциях.

Награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом Александра Невского, медалями «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и юбилейными медалями, дважды — орденом Отечественной войны I степени.

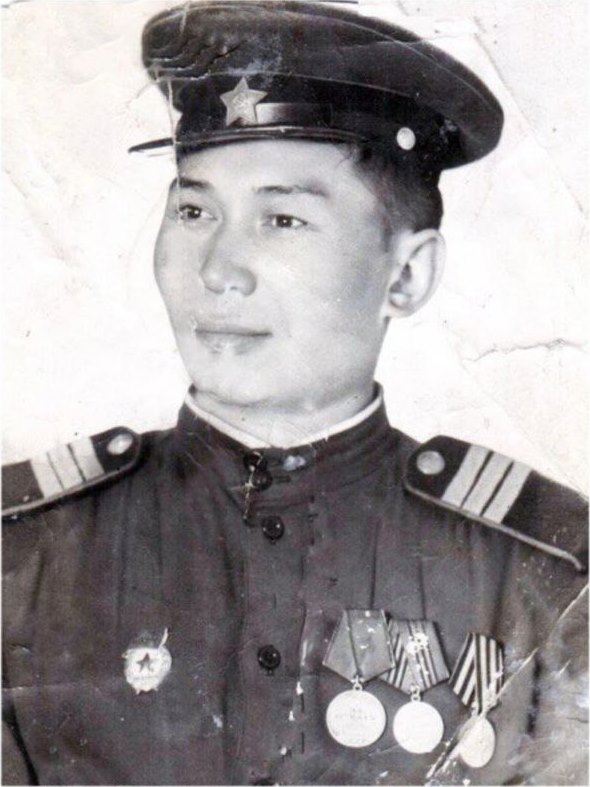

Татьяна Бутуханова: сбила два фашистских истребителя «Хейнкель»

Татьяна Хабалова, специалист отдела кадров, государственной службы, правового и информационного обеспечения Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, рассказала нам о своей бабушке Татьяне Бутухановой (Бидагаевой), которая с мая 1942 года до ноября 1945 года сражалась на фронтах Великой Отечественной войны.

После учебы в Оренбургском авиационном училище Татьяна Бутуханова стала воздушным стрелком 12-й воздушной армии 40-й авиационной эскадрильи. Ее мастерство и решимость помогли ей в бою над Кенигсбергом сбить два фашистских истребителя «Хейнкель» из пулемета своего бомбардировщика «Пе-2».

За свою доблесть и героизм награждена множеством орденов и медалей, включая орден Красной Звезды. Особенно значимой была награда за боевые заслуги, которую она получила из рук Иосифа Сталина.

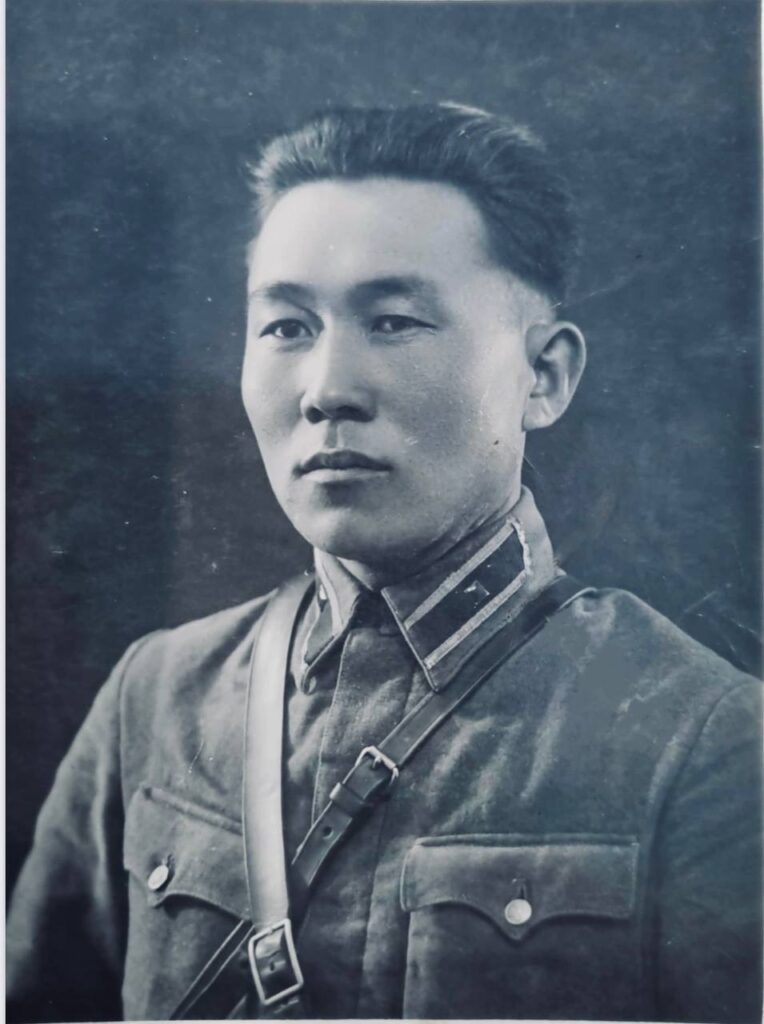

Гармажап Цыренов: прошел огненный путь от Курска до Берлина

Гармажап Цыренов — дедушка госинспектора отдела ветеринарного и фитосанитарного контроля на государственной границе РФ и транспорте по Республике Бурятия Александры Цыремпиловой.

Призванный в армию в 1938 году, он встретил войну в Березинском погранотряде. После стремительного наступления фашистов и оккупации Беларуси оставшуюся часть отряда присоединили к войскам НКВД, охранявшим тыл Калининского фронта. Затем в артиллерийском полку воевал под Ржевом — одном из самых кровопролитных сражений войны. В 1943 году, после ранения и штрафбата, стал шофером в легендарной 1-й гвардейской танковой армии Михаила Катукова.

С ней он освобождал Украину, участвовал в Львовско-Сандомирской операции, затем в составе 1-го Белорусского фронта под командованием Жукова участвовал в Висло-Одерской операции и штурмовал столицу Рейха.

Александр Долгоруков: храбрость и отвага под шквальным огнем противника

Александр Долгоруков — дядя госинспектора отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Ларисы Начатой — участвовал в освободительных походах Красной Армии в Западную Украину и в Бессарабию. Его подвиг описан в книге «Выстоять и победить» О. Опрышко.

В сентябре 1942 года лейтенант Долгоруков возглавил операцию по подрыву железнодорожного моста под шквальным огнем противника. Несмотря на сильный пулеметно-автоматный и минометный обстрел, он лично руководил подрывниками, вдохновляя их личным примером. После ранения на Котляревском мосту лечился в госпитале полтора месяца. Когда же вновь прибыл на службу в 570-й саперный батальон, то узнал, что «за тот мост» награжден медалью «За отвагу». Тогда же в звании старшего лейтенанта он стал командиром 2-й саперной роты.

Александр Александрович награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и другими боевыми наградами. После Победы он много лет трудился лесничим, пока не ушел на пенсию.

Нестер Алимов: труд сапера спас не одну человеческую жизнь

Нестер и Григорий Алимовы — прадедушка и дедушка руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям Светланы Земченковой —воевали в составе 32-й инженерно-саперной бригады 39-й армии.

Нестер Алимов награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени.

Григорий Алимов награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом Красной Звезды.

Алексей Акатов — снайпер морской пехоты

Алексей Акатов — дедушка Светланы Петренковой, заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям. Служил в годы Великой Отечественной войны в военно-морском флоте.

Активный участник боев на Кубани в составе 4-го отдельного батальона морской пехоты — снайпер. В ноябре 1942 года около деревни Красная Горка на левом берегу Кубани тяжело ранен. За подвиг награжден орденом Славы III степени. Также награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу», юбилейными медалями.

Евгений Слюсарев — разведчик, дошедший до Берлина

Евгений Слюсарев — дедушка руководителя Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю Андрея Грохотова — призван на фронт в 1942 году, командовал взводом инженерной разведки, саперной ротой.

22 октября 1943 года с группой бойцов разведал передний край обороны противника под деревней Маримонова Рудня, под пулеметно-минометным огнем проделал проходы в минном поле, проволочном заграждении, находящиеся на расстоянии 30–40 м от переднего края обороны противника. В боях за город Липно сопровождал самоходные установки.

22 января 1945 года взвод Слюсарева, несмотря на сопротивление противника, с боем занял мост на юго-восточной окраине города, где разминировали два фугаса. Благодаря внезапности наших солдат, противнику не удалось взорвать мост при отходе.

Во время форсирования реки Одер в районе Грайфенхаген в апреле 1945 года умело организовал разведку района переправы и заграждений противника, что обеспечило успешную высадку десанта на западный берег реки Одер и дальнейшему наступлению стрелковых частей дивизии.

Участвовал в освобождении Варшавы, в боях за Берлин. Награжден орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Василий Фатеев: отважный связист

Два раза родные Василия Фатеева, дедушки начальника отдела государственной службы, кадров и делопроизводства Управления Россельхознадзора по Калининградской области Светланы Кравчук, получали извещение из военкомата о пропаже без вести на фронте, третий раз пришла похоронка. В декабре 1945 года он вернулся живым к своей семье.

Василий Фатеев, старший лейтенант, участник трех войн: Финской, Великой Отечественной, Японской.

Являясь парторгом в 98-й отдельной строительной роте связи и 260-м отдельном ордена Красной Звезды батальоне правительственной связи, обеспечивал ВЧ-связью командующего 3-й ударной армии. Во время взятия Красной Армией города Невель в июле 1943 года непосредственно с коммунистами роты под огнем противника восстанавливал разрушенную связь.

Показывая личную храбрость и отвагу, неоднократно увлекал бойцов на своевременное обеспечение связью. В апреле 1945 года, когда Красная Армия штурмовала Берлин, он с группой связистов строил линию связи через реку Эльба и, несмотря на артогонь противника, переход через реку был построен досрочно, и связь была дана командующему армии бесперебойно.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Иван Писарев — кавалер ордена Суворова

Иван Писарев — дядя Дмитрия Андреева, начальника отдела государственной службы, кадров и правового обеспечения Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям. С самого начала войны, июня 1941 года, будучи еще курсантом Лепельского артиллерийско-минометного училища, принимал активное участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков.

В октябре 1941 года он уже лейтенант, командир взвода, а потом и батареи отдельного минометного дивизиона. В 1942 году Иван Парфенович командовал легендарными «Катюшами» в 95-м гвардейском минометном полку.

Награжден боевыми орденами и медалями: орденом Суворова III степени, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах» (награжден уже в мирное время); медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и еще 16 медалями.

Самый значимый орден в этом перечне — орден Суворова. Этим орденом награждались командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при этом решительность и настойчивость в их проведении, в результате чего была достигнута победа в боях за Родину в Отечественной войне. Орден Суворова — первый орден СССР, имевший три степени. Он занимал высшую ступеньку в иерархии полководческих орденов.

Примечательно, что Ивана Парфеновича, которому в 1945 году было всего 23 года, сначала представили к ордену Александра Невского, однако командование решило повысить статус ордена, и в результате его наградили орденом Суворова.

А вот перечень наиболее значимых войсковых операций, в которых принимал участие Иван Парфенович: Демянская, Ржевско-Вяземская, Витебско-Оршанская, Вильнюсская, Каунасская, Восточно-Прусская и, наконец, штурм Кенигсберга, где он и закончил войну в звании гвардии майора.

После войны Иван Парфенович закончил две академии (им. Фрунзе и Генерального штаба).

Первое генеральское звание Иван Парфенович получил в 1966 году, а в 1975 году стал генерал-лейтенантом.

В советское время он занимал ряд ответственных должностей, в том числе в Московском округе ПВО (противовоздушной обороны), а также в 1-й Краснознаменной армии ПВО особого назначения — так называлось оперативное объединение войск противовоздушной обороны, которое входило в состав Московского округа ПВО и выполняло задачи по противовоздушной обороне Москвы.

В дальнейшем Иван Парфенович непосредственно занимался созданием противоракетного щита СССР. В войсках противоракетной и противокосмической обороны страны в течение 10 лет был начальником штаба рода войск.

Спасали лошадей на полях сражений

Игнат Котов, старший сержант ветеринарной службы, прадед Жанны Боженко, специалиста-эксперта Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Воевал в 142-м стрелковом полку 5-й Орловской стрелковой дивизии Белорусского фронта. Работая ветеринарным фельдшером ветлазарета полка, он провел большую работу по эвакуации раненых и больных лошадей с поля боя. Награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.

Израиль Лифляндский, майор ветеринарной службы, дед Людмилы Лямкиной, пресс-секретаря Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, основной фронтовой путь прошел старшим ветеринарным врачом 939-го артиллерийского полка 368-й стрелковой Печенгской Краснознаменной дивизии. Отвечал за эвакуацию раненых с поля боя, материальное обеспечение войск и лечение лошадей.

Лошади в годы Великой Отечественной войны имели огромное значение для армии. Конный состав в отдельные периоды достигал 2 млн лошадей. В условиях бездорожья, в плохую погоду кавалерия имела неоспоримое преимущество, она обладала большой проходимостью и маневренностью.

Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени.

Андрей Миронов: в рядах «Смерш»

Андрей Миронов — руководитель Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Его дедушка Николай Миронов прошел всю войну от начала до конца. Воевал на Западном, Волховском, Ленинградском и III-м Прибалтийском фронтах.

Прошел сложный путь от стрелка 630-го стрелкового полка до командира отделения ОКР «Смерш». В Синявинскую операцию 1942 года, участвуя в боях в качестве орудийного номера, орудийным расчетом, в котором находился он, было сбито семь самолетов противника, за что награжден медалью «За отвагу».

Служа в отделе контрразведки «Смерш», организовал работу по проческе населенных пунктов и лесных массивов в районе расположения КП дивизии, а также предотвратил ряд факторов мародерства со стороны военнослужащих других частей по отношению к гражданскому поселению. Также награжден медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Отечественной войны II степени.

Герои СВО — сотрудники Россельхознадзора

Артем Пушкин — старший специалист обособленного подразделения в г. Новороссийске Республиканского фумигационного отряда (ФКП РФО Россельхознадзора). В ходе специальной военной операции получил три ранения, два тяжелых. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью Жукова.

Юрий Коваленко — начальник режимно-секретного отдела Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора. В 2023 году ушел добровольцем в зону СВО. Обеспечивал радиосвязь в штурмовом подразделении. Награжден медалью «Zа Заслуги», вручен нагрудный знак «Доброволец Донбасса».

Шактар-оол Кежик-оол — водитель Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва. Добровольцем ушел в зону СВО в 2022 году. Участвовал в освобождении населенных пунктов Луганской области. Шактар-оол К. А. за мужество и отвагу, проявленные в боях, награжден медалью «За отвагу».

Павел Могутин — старший государственный инспектор Сергиево-Посадского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям. Добровольцем в мобилизацию ушел в зону СВО в октябре 2022 года. Выполняет обязанности санитарного инструктора. В 2023 году ему присвоен статус «ветеран боевых действий». Награжден ведомственной медалью «Участнику специальной военной операции», а также имеет медаль «За освобождение Луганской и Донецкой народных республик».

Алексей Зарубин — заместитель начальника отдела земельного надзора и контроля за обращением с пестицидами Управления Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия). Был мобилизован в зону СВО в сентябре 2022 года. Старший лейтенант, командир 2-й противотанковой артиллерийской батареи. Награжден медалью Суворова и медалью «Участнику специальной военной операции».