Норка и соболь — в лидерах

— Владимир Юрьевич, расскажите, как выглядит отрасль сегодня.

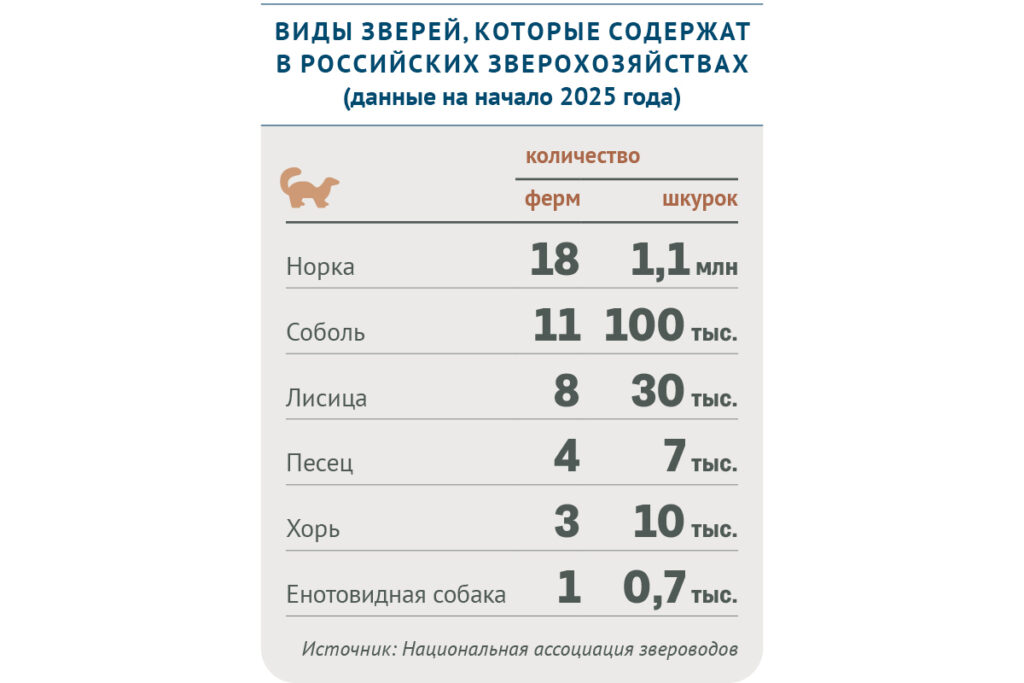

Владимир Бозов: Сейчас в России действует около 30 звероферм, на которых занимаются разведением шести видов пушных зверей: норки, соболя, лисицы, песца, хоря, енотовидной собаки. В большинстве зверохозяйств разводят несколько видов, и лишь в некоторых специализируются на одном.

Основным объектом звероводства в России (впрочем, как и во всем мире) является норка: на нее приходится свыше 80% от всей производимой пушнины. На втором месте с большим отрывом расположился соболь — 12%. Кстати, соболя и хоря, кроме России, в промышленных масштабах нигде не выращивают. Вообще, соболь — самый сложный в разведении зверь, этот процесс требует крупных долгосрочных инвестиций и уникальных специалистов. Срок окупаемости такого проекта очень велик: при правильной работе ориентировочно больше семи лет. Поэтому новые инвесторы вкладываются в данный бизнес крайне редко.

— Как обстоят дела с качеством российской пушнины?

Владимир Бозов: В 2024 году в России стало на три зверохозяйства меньше. Они ушли во многом из-за того, что не выдержали конкуренции за качество продукции и из-за сложной ситуации на рынке труда.

Разумеется, уровень у всех предприятий разный. Норковые шкурки мирового уровня производят тверские фермы «Мермерины» и «Савватьево», а также фермерское хозяйство Дуденко из Республики Крым. На других площадках в большей или меньшей степени качество ниже.

Среди перспективных хозяйств с хорошим качеством сырья отмечу новую ферму в Липецкой области с инвесторами из Голландии. В Судиславле, что в Костромской области, также вкладываются крупные инвестиции в развитие звероводства.

На самом деле по качеству норки мы абсолютно конкурентоспособны. За последнее десятилетие из четырех международных аукционов, проводившихся в Америке и Европе, остался только один — в Финляндии. Многие из тех, кто привык покупать шкурки на этих площадках, вынуждены приобретать их в России.

Россия — мировой лидер и монополист в разведении соболя. Аукционной компании «Союзпушнина» совместно со зверохозяйствами удалось сохранить единственную в мире площадку по реализации шкурок соболя.

Что касается российского песца, по качеству он в основном уступает финскому, а его количества явно недостаточно для отечественного рынка.

Очень хорошую лисицу разводят в «Савватьево»: некоторое время назад сюда завезли уникальное племя из Норвегии и поддерживают его. Это лисица с отличным качеством опушения и цветом. Также лисицей славятся «Вятка», «Бирюли» и «Салтыковкский».

— Китай — крупнейший игрок на меховом рынке. Мы конкуренты?

Владимир Бозов: В Китае нет исторически сложившейся культуры производства меха – эта страна только недавно начала осваивать современную технологию звероводства и в основном производит продукцию, качество которой не вполне удовлетворяет запросам современного рынка. Например, сейчас в моде и в цене коротковолосая норка с густым уравненным волосяным покровом. Ость в данном случае незначительно выше, чем пух. Это не значит, что мех менее теплый. Тепло дает именно пух, а ость — направляющие волосы — защищает его от внешнего механического воздействия. Если, например, длина пуха 15 мм, а ости — 18 мм, это как раз коротковолосая норка — теплая, эстетичная и дорогостоящая. И чем выше и гуще пуховые волосы, тем лучше качество.

Но китайцы, в отличие от нас, производят преимущественно «лохматую» длинноволосую норку, где длина остевых волос значительно выше пуховых. А необходимой уравненности, густоты, шелковистости и эластичности волосяного покрова пока достичь не могут. Другое дело, что Китай — крупнейший покупатель пушнины в мире: раньше на него приходилось до 80% продаж копенгагенского и других аукционов. Большой объем российской пушнины и сейчас уходит именно в эту страну.

— С какими проблемами сталкивается российское звероводство сегодня?

Владимир Бозов: Их много. Например, санкции, которые ввел Запад, усугубили ситуацию с возвратом экспортной выручки. Так, весной 2024 года платежи полностью остановились и «Мермерины» не могли получить деньги из Китая. Выход нашли: стали работать через агентские договоры. Да, это сопряжено с дополнительными трудностями и расходами. Но в целом ситуация под контролем.

Второй пример влияния санкций на бизнес: когда-то мы закупили импортное оборудование, которое нужно поддерживать в рабочем состоянии. Требуются расходники и запчасти, а все они датского и финского происхождения. Делать нечего: переориентировались на доставку через другие страны. Безусловно, это сказывается на конечной стоимости.

— А как же дефицит кадров, о котором сейчас все говорят?

Владимир Бозов: На самом деле, это самая большая проблема отрасли. «Мермерины» потеряли треть коллектива. В 2019 году было 225 человек, сейчас осталось 140. Причины разные: демографический кризис, изменения на рынке труда (например, из-за того, что появились новые привлекательные рабочие места), другие факторы.

Мы стараемся мотивировать сотрудников не только зарплатами. У нас есть служебные квартиры (более 20), которые предоставляются работникам, в них нуждающимся. Сейчас приняли решение строить дополнительное жилье, чтобы замотивировать людей на переезд из других регионов. Но есть проблема: если сельхозпредприятие имеет имущество, напрямую не участвующее в сельхозпроизводстве, оно должно платить налог, который для юридических лиц в семь раз выше, чем для физических. В случае с «Мермеринами» это 700 тыс. рублей в год. Так что современное налогообложение не стимулирует бизнес на строительство жилья для сотрудников.

А ведь работать со зверем сложней, чем со многими сельхозживотными. Например, корова — животное большое, но спокойное, а зверь кусается, в руки не дается, однако сотруднику не получится избежать контакта с ним. Существуют различные процедуры — гон, бонитировка, вакцинация, другие зооветеринарные мероприятия, — которые невозможно механизировать.

— Несколько лет назад звероводы бурно обсуждали ситуацию с введением НДС.

Владимир Бозов: Казалось бы, когда одни зверохозяйства работают с НДС, а другие на «упрощенке», у вторых появляются преимущества. Но в долгосрочной перспективе эти преимущества исчезают.

Смотрите: если оборот в 2018 году превышает 100 млн рублей, то хозяйство работает с НДС. Если меньше — может остаться на ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог. — «ВиЖ»). Но здесь есть хитрый нюанс: в первый год работы разрешено иметь оборот до 90 млн рублей. Но в последующие три года его необходимо снизить до 60 млн рублей. А что такое 60 млн рублей для зверохозяйства?.. Пушнина — товар, который мелкими партиями не продать. Должен быть объем, хорошие лоты однородного товара. Если оборот хозяйства равен 60 млн рублей, то при цене 3 тыс. рублей за шкурку мы можем определить количество проданных шкурок — примерно 20 тыс. При таком обороте содержать зверей нерентабельно, поэтому количество зверохозяйств сократилось. Так что введение налога сказалось на отрасли очень сильно. Но это государственная политика, с ней не поспоришь. Нужно учиться жить в сложившихся условиях: все-таки бóльшая часть бизнеса переходит на НДС, и мы надеемся, что дальше будет проще. Тем более что далеко не все зверохозяйства, работающие с НДС, стали неконкурентоспособными. Пример тому — «Мермерины» и некоторые другие.

Технологии в помощь

— Что в России с племенным материалом?

Владимир Бозов: Племенной материал, который нам был нужен, в «Мермерины» завезли еще до пандемии. Так что с генофондом на данный момент все хорошо. При грамотном ведении племенной работы качество удается не только поддерживать, но и развивать.

К сожалению, мировое звероводство очень многое потеряло в связи депопуляцией норок в Дании из-за коронавирусной инфекции. Кроме уникального поголовья, это еще и технология, инфраструктура производства оборудования.

Редкие цветные типы норок разводят в США, но вероятность их завоза в Россию тоже равна нулю. Однако у других хозяйств возможности для улучшения поголовья есть.

Вообще, звери, которых выращивают сегодня в России, кардинально отличаются от тех, что были в советское время: как старый «Москвич» от новой «Тойоты». Это объяснимо: во времена СССР был дефицит пушнины, и мы в основном брали количеством. Нужны были «штуки» — и мы давали «штуки», а в селекционной работе над качеством опушения были недостаточно заинтересованы. Сейчас ситуация иная.

Значительно увеличился размер зверей: если раньше самцы весом 2–2,5 кг считались нормой, то теперь их вес стартует с отметки 3,5 кг. Самки весом 1,2 кг раньше считались крупными, а сейчас 1,8 кг — это абсолютно нормально.

— За счет чего звери стали крупнее?

Владимир Бозов: В первую очередь благодаря генетическим характеристикам и селекции. Но без новых технологий кормления и содержания генетический потенциал не проявится. Между тем, как нас учили, и тем, как мы кормим зверей сейчас, — колоссальная разница. Раньше считалось, что жир — опасный продукт и его количество в рационе не должно превышать жесткие нормативы. Другое дело — белок, его рекомендовали давать много. С этим убеждением мы вышли из стен ветеринарной академии. Но в процессе работы выяснилось, что жир очень даже полезен. Вредным он был, потому что в советское время не умели сохранять его качество. Жир — самый скоропортящийся продукт, его нужно хранить при температуре не выше −20 °С. Однако в советское время не было нормальных холодильников – жир приходилось хранить при −10 °С и он быстро портился.

Также нам говорили, что лучшее мясо для норки — говядина. Действительно, в ней более высокое содержание насыщенных жирных кислот, из-за чего мясо лучше хранится. Но в естественной среде норка не ест корову. В свое время один датский профессор посоветовал нам кормить зверей тем, что они едят в дикой природе. Мы послушались, стали давать им больше легкоплавкого жира, в том числе птицу и рыбу. И сразу начали получать отличные результаты. Но, повторюсь, качество заготовки и хранения кормов должно быть соответствующим!

— А почему раньше рекомендовали давать завышенные нормы белка?

Владимир Бозов: В рационе зверей есть лимитирующие аминокислоты, которые в советское время тяжело было добыть. Поэтому, чтобы добрать общий уровень лимитирующих аминокислот, приходилось давать больше общего белка. Но сейчас мы тщательнее подходим к составлению рациона, а при необходимости добавляем метионин и другие аминокислоты, благодаря чему можем снизить содержание общего белка в рационе зверей с 12 до 8%, а в период размножения — максимум до 10%.

— Какие нюансы еще важны?

Владимир Бозов: Их очень много. Например:родился щенок, он маленький, на начальном этапе жизни растет очень интенсивно. И ему требуется достаточное количество питательных веществ. Кроме того, необходимо обеспечить плавный переход от материнского молока на питание кормом. Как это сделать? Есть такой способ: вкапываем кирпич в опилки рядом с гнездом. На него кладем небольшое количество корма. Щенок подползает к кирпичу и начинает лизать корм. То есть он получает прикорм уже в самом раннем возрасте. Это важно для формирования микрофлоры, чтобы не было стресса после отъема от матери. В противном случае при резком переходе с молока на корм у щенка может начаться диарея. В результате он отстанет в росте и уже никогда не сможет догнать тех, кто с самого начала получал прикорм.

— А как складывается ситуация с кормами в целом?

Владимир Бозов: Мы имеем дело с плотоядным зверем, которому нужны корма животного происхождения: рыбные и куриные отходы, отходы от убоя свиней и других сельскохозяйственных животных. Проблем с ними нет, кормов хватает. Но, повторюсь, есть нюанс: речь идет о скоропортящихся продуктах, которые нужно хранить при низких температурах в специальных морозильных камерах. Для этого в 2014 году в «Мермеринах» построили новый холодильник на 3,3 тыс. тонн, а также реконструировали старые.

Что касается премиксов, проблем с ними тоже не видим. Есть ряд предприятий, которые производят очень хорошую продукцию. Более того, они практикуют индивидуальный подход при работе с заказчиком. Мы расписываем рецептуру премикса, который хотим ввести в рацион зверей, исходя из содержания нашей кормовой базы. В результате имеем возможность сбалансировать рацион в зависимости от потребностей своего поголовья.

— Какова доля кормов в структуре затрат в звероводстве?

Владимир Бозов: Статья расходов на корма самая большая. Но цифры всегда разные. В одних хозяйствах это чуть ли не 70% от всех затрат, в других (например, в «Мермеринах») только 44%. Все зависит от того, какие еще есть расходы у вашего хозяйства, какой уровень оплаты труда, есть ли инвестиции в основные средства: строите ли объекты производственной инфраструктуры, приобретаете ли новую технику, оборудование. Если все эти затраты есть, доля расходов на корма будет гораздо ниже.

— Кстати, о рентабельности. Какая она в звероводстве?

Владимир Бозов: Во всех хозяйствах показатели разные, результат зависит от множества факторов. В «Мермеринах» в среднем она на уровне 20%, это хорошая цифра. Чтобы ее достичь, нужно очень постараться.

Здоровая отрасль

— Давайте перейдем к ветеринарии. Какие болезни актуальны для звероводства?

Владимир Бозов: Практически все хозяйства, неблагополучные с ветеринарной точки зрения, закрылись. Главная ветеринарная проблема отрасли — алеутская болезнь норок — в настоящее время не наносит большого ущерба звероводам России. Но это не означает, что про нее можно забыть. Только ранняя эффективная диагностика и профилактика помогут предотвратить заражение зверя. Мы уделяем этому большое внимание и тратим немало средств на превентивные меры.

Кроме «алеутки», звери подвержены и другим заболеваниям. Но они не представляют большой опасности и широкого распространения не имеют. В целом острых проблем ветеринарного характера в отрасли нет.

Четырехвалентная вакцина, которую мы применяем норкам против чумы, парвовирусного энтерита, ботулизма и псевдомоноза, работает хорошо. Даже у европейцев и американцев нет такой эффективной вакцины.

— Получается, проблем нет?

Владимир Бозов: Есть, но иного характера. Мы считаем, что алеутская болезнь норок должна быть исключена из перечня особо опасных. В России находится менее 20 зверохозяйств, где выращивают норок. Расстояния между ними очень большие. Вероятность того, что звери из разных хозяйств могут контактировать друг с другом, сведена к нулю.

Кроме того, есть мнение, что алеутская болезнь норок может поражать хоря, это обязывает нас проводить дополнительные исследования. Но доказательств, что хорь болеет «алеуткой», нет. Да, как и любое живое существо, он может быть носителем болезни. Однако переносчиком вируса может быть и птица, и собака, и человек. Вирус может контаминировать даже инвентарь. Отсюда вопрос: зачем заставлять исследовать хоря на «алеутку»? Ответа на него у нас нет. Хочется, чтобы наука помогла нам доказать очевидное: хорь «алеуткой» не болеет.

— Это единственное обращение звероводов к науке?

Владимир Бозов: На самом деле пожеланий много.Например, сейчас российская наука в качестве основного метода диагностики «алеутки» продвигает метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), предлагает использовать его при исследованиях грунта, клеток, холодильников, кормокухни, даже проходной. Но есть молоток, а есть отвертка. Оба инструмента в хозяйстве нужны, но они не взаимозаменяемы. Так и у нас: если результаты ПЦР показывают наличие вируса на всех объектах территории — значит, поздно пить боржоми. А для профилактики заболевания нужны массовые исследования здорового поголовья. Если заболеет один зверь, мы сможем своевременно поставить диагноз и исключить его из стада, чтобы предотвратить вспышку. Для этого идеально подходят доступные, технологичные методы реакции иммуноэлектроосмофореза и иммуноферментного анализа.

Да, ПЦР-анализ тоже нужен. Но лишь в том случае, если хозяйство когда-то было заражено, прошло процесс оздоровления и сейчас нужно провести диагностику территории. Мы хотим донести эту информацию и до нашей науки, и до власти.

— Как вообще выстраиваются отношения ассоциации с властью?

Владимир Бозов: Мы находимся в полном контакте с Минсельхозом. С Россельхознадзором тоже здоровые рабочие отношения. Зверохозяйство «Мермерины» зарегистрировано во ФГИС «Меркурий» и других информационных системах, где это необходимо. Хозяйство аккредитовано как экспортер норки и хоря, мы проходим все необходимые проверки.

Конечно, есть вопросы, которые нужно решать непосредственно с властью. Но немало их и внутри самой отрасли. Следует улучшать генетические характеристики, внедрять эффективные подходы к кормопроизводству, закупать мобильные кормораздатчики и строить современные шеды, вводить первичную обработку и сортировку шкурок, улучшать условия труда сотрудников. Все это необходимо, чтобы российское звероводство развивалось.